オープンアクセス(Open Access, 以下OA)とは、研究の成果物(論文や研究データなど)をネット上で、誰もが無料で閲覧できるようにした状態を指します。

研究成果の公開(OA化)は、自身の研究を広く知ってもらうことに役立つだけでなく、情報公開の推進(透明性の確保)や、社会に対する説明責任を果たすことにつながるなど、研究者自身や大学全体にとって大きな意義を持ちます。

ここでは、千葉大学に所属する研究者が、千葉大学の機関リポジトリ(CURATOR)などを使って、研究成果をOA化する方法について説明します。

OAとは、研究成果(論文、研究データなど)をWeb上で誰もが無料で閲覧できるようにした状態を指します。論文や研究データがOA化されてWeb上で入手できるようになっていることは、皆さんが研究を進めるにあたって便利なだけでなく、社会的にも大きな意義を持ちます。

詳しくは研究成果をオープンアクセスにするをご覧ください。

(千葉大学アカデミック・リンク・センター/附属図書館作成)

ただし、OAにする際に注意すべきこともあります。例えば粗悪学術誌(ハゲタカジャーナル)の存在を認識し、投稿先を選ぶ際に慎重になることは重要です。

詳しくは粗悪学術誌(ハゲタカジャーナル)について知るをご覧ください。

(千葉大学アカデミック・リンク・センター/附属図書館作成)

千葉大学では、平成28(2016)年に「千葉大学オープンアクセス方針」(以下、「OA方針」)を制定しています。

そこでは、本学が「出版社、学会、学内部局等が発行した学術雑誌等によって公表された教員の学術研究成果を、千葉大学学術成果リポジトリによって公開する」こと(OA方針第2条)などが定められています。

ただし、著作権等の理由でリポジトリによる公開が不適切である成果物や、OA方針実施以前に出版された成果物、OA方針実施以前にOA方針と相反する契約を締結した成果物については、この限りではありません(OA方針第3~4条)。

CURATOR : Chiba University Repository for Access To Outcomes from Researchは、千葉大学内で生産された電子的な知的生産物(学術論文、学位論文、プレプリント、統計・実験データなどの学術情報)を蓄積、保存し、学内外に公開するためのインターネット上の発信拠点です。

CURATORは、国内で初めて構築された機関リポジトリです。平成17年(2005)年に正式運用を開始しました。

千葉大学学術成果リポジトリ運用指針はこちら。

CURATORから研究成果を公開(OA化)すると、研究者自身にとって、研究成果を参照される可能性が高まるというメリットがあります。主に以下のような理由によります。

CURATORでは、以下にあてはまる方が作成した、または作成に関わった研究成果物を登録・公開できます。

(参考:千葉大学学術成果リポジトリ運用指針第3項)

CURATORでは、以下のような著作物を公開した実績があります。これら以外の研究成果物についてもできる限り柔軟に対応します。

CURATORに登録されているコンテンツの著作権は、執筆者、出版社(学協会)などが有します。

千葉大学に所属する教職員や大学院生はCURATORから学術論文や研究データを登録して公開できます。これをセルフアーカイブや、グリーンOAと呼ぶことがあります(グリーンOAについて詳しくは学術論文等の即時OA義務化のページをご覧ください)。

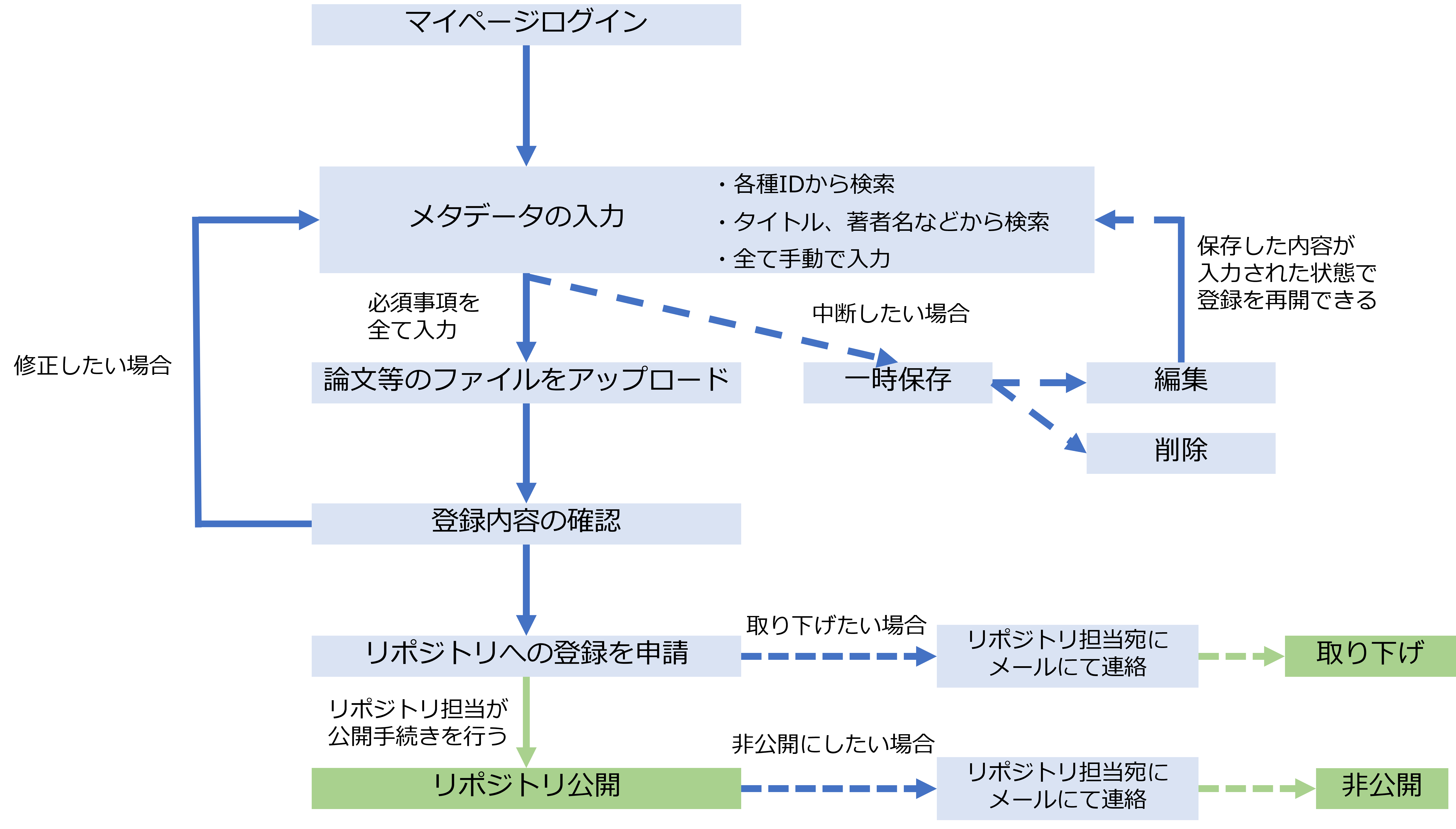

必要な情報を登録して公開申請をおこないます。図書館でデータを確認したのち、公開となります。

公開までの大まかな流れは以下の通りです。詳しい手順はマニュアル(PDF版)をご参照ください。

紀要雑誌・部局年報などの発行物をCURATORから公開することができます。ご希望の場合、部局事務担当または発行担当の教員より図書館リポジトリ担当へご相談ください。

紀要の場合、登録用のPDFの準備とメタデータの作成を印刷業者に依頼することもできます。また、紀要の誌面にDOIを印刷することもできます。対応可能な印刷業者は限られますのでご了承ください。

※図書館システムのリプレイス(2027年4月予定)以降、CURATORから公開されたJaLC DOI付き論文は原則として抄録が自由利用となります。詳細はこちら。

博士論文のCURATORでの公開については、所属研究科の学務担当までお問い合わせください。

千葉大学|学位論文登録に関するQ&Aも参考にしてください。

登録希望者本人の他に共著者がいる場合は、共著者全員に対し、CURATORから公開する許諾を取ってください。

学術雑誌に論文を投稿する際に、その雑誌の出版社や学会から著作権譲渡同意書などの契約書類の提出を求められることがあります。学術雑誌に掲載された論文をCURATORで公開したい場合は、該当の論文について契約書類の内容をご確認ください。

これから論文を投稿する場合は、提出前に契約書類や投稿規程などの内容をよくチェックし、不明点は出版社・学会に問い合わせることをお勧めします。

もし、出版社や学会に著作権が譲渡されている場合は、たとえ著者であっても勝手にその論文をCURATORから公開することはできません。学会や出版社に許諾を得る必要があります。

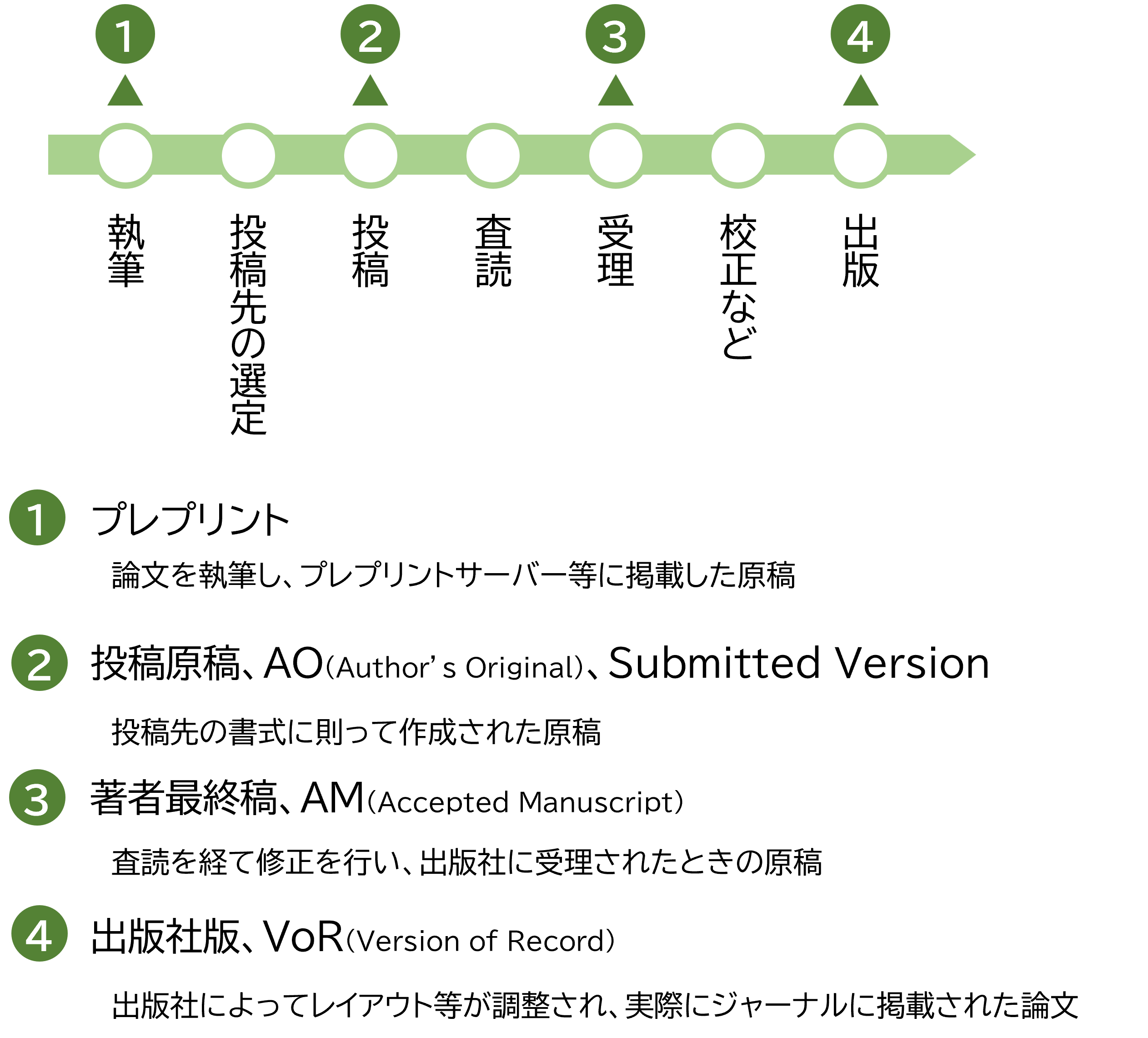

とはいえ、全てのケースについて出版社の個別許諾が必要なわけではありません。特に海外の学術出版社は、以下のような条件付きでセルフアーカイブを認めているケースが多くあります。

など、出版社ごと・雑誌ごとにリポジトリ登録の条件は様々です。

図 投稿論文プロセスの各段階におけるバージョンの遷移

※ この図は、東京大学附属図書館. "1.3 OAフロー". U Tokyo Open Access Portal. 2025-03. (参照 2025-08-05)を改変したものです。

こうした細かい条件については、

を使って確認することができます。

参考:学術研究成果のインターネットを利用した公表と著作権について(千葉大学附属図書館)

DOI(Digital Object Identifier)は、識別子の一つです。詳しくはこちらの記事を参考にしてください。

マイページにログイン→新規登録→メタデータの入力画面で「+手動で入力する」→コメント欄に「DOI付与希望」と記入して登録してください。

DOI付与後、有効化には1週間程度かかりますのでご承知おきください。

CURATORでは、次のようなタイプの研究成果物にDOIを付与することができます。

学内向け広報物一覧です。併せてご参照ください。

千葉大学学術リソースコレクション(Chiba University Academic Resource Collection; c-arc)は、最先端の研究成果や研究資源などのデジタルリソースを教育の場に活用し、それによって教育の質的転換をめざす「デジタル・スカラシップ」構築の一環として、アカデミック・リンク・センターが2018年9月に立ち上げた教育研究基盤です。

c-arcの特色の一つは、スライドショーや地図・サムネイルからコンテンツを探す機能などを採用することで、コレクションの全体像を見えやすくしている点です。こうした特徴により、他分野の研究者・学生にとってもコンテンツの発見が容易になり、デジタルリソース活用の幅が広がることが期待されます。

c-arcの概要および、c-arcから研究成果物を公開する際の流れと注意点、問い合わせ先などは「c-arcで研究成果を公開する」の記事をご覧ください。

このページの内容についてのお問い合わせは、以下の連絡先までお願いいたします。

千葉大学附属図書館 リポジトリ担当

Tel: 043-290-2263

Mail: ir★office.chiba-u.jp

※「★」は「@」に置き換えてください。