千葉大学学術リソースコレクション(c-arc)は、千葉大学附属図書館がウェブ上で公開・提供するコンテンツを学術リソースとして広く使ってもらうためにコレクションとしてまとめたものです。 画像データについては、International Image Interoperability Framework (IIIF) という技術を用いて、学術リソースとして簡単に利活用できる環境を提供しています。 本サイトは、デジタルコンテンツを活用した研究・教育・学習を実現するための新しい教育研究基盤である「デジタル・スカラシップ」構築の一環として、アカデミック・リンク・センターが制作しました。

IIIFの使い方

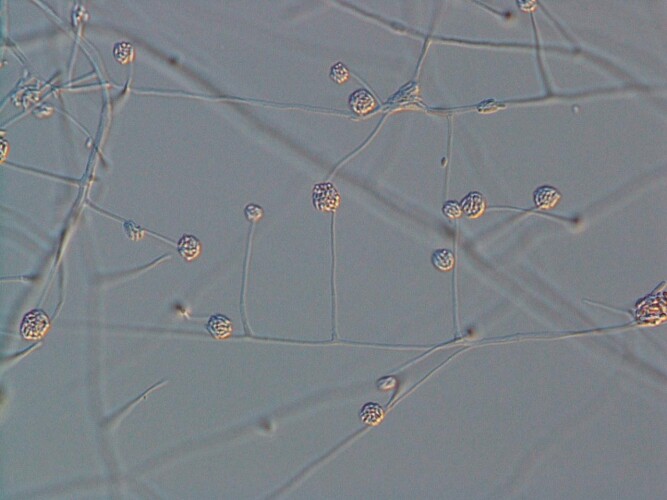

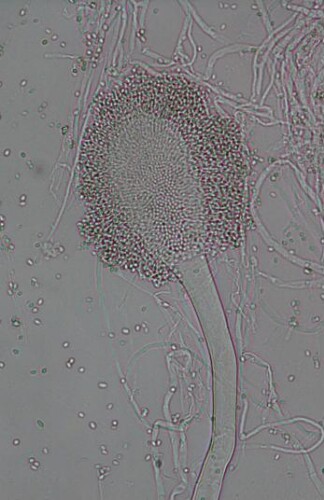

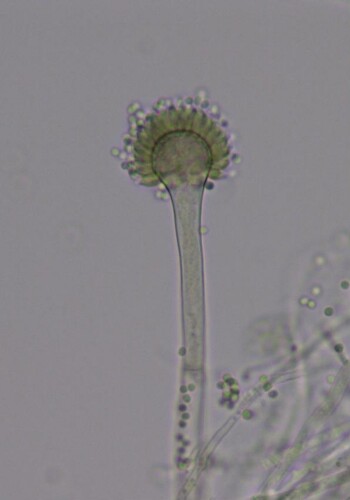

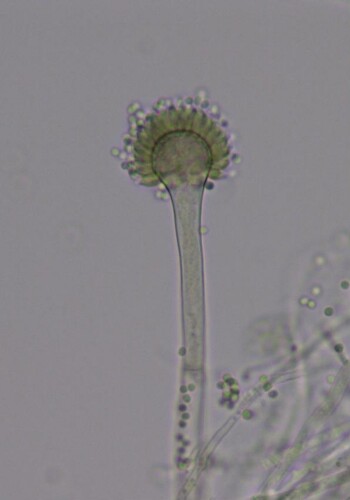

【真菌・放線菌ギャラリー】〔真菌〕Aspergillus fischeri, microscopy / アスペルギルス・フィシェリ(顕微鏡写真)

Aspergillus fischeri, microscopy

Description

PDA, 25℃, 14Days.

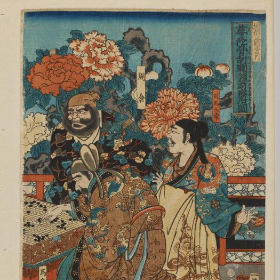

【古医書コレクション】為朝の武威痘鬼神を退く図 ,芳年,明治23年,佐々木豊吉

為朝の武威痘鬼神を退く図

家の門口に猛将の絵姿を貼付しておくと痘鬼が侵入して来ないので病気にならないという迷信からこのような絵が販売された

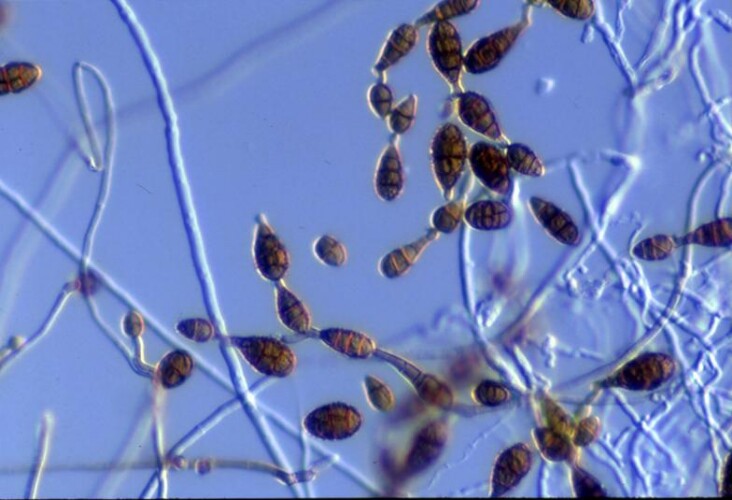

【真菌・放線菌ギャラリー】〔真菌〕Aspergillus fischeri, microscopy / アスペルギルス・フィシェリ(顕微鏡写真)

Aspergillus fischeri, microscopy

Description

PDA, 25℃, 14Days.

【古医書コレクション】為朝の武威痘鬼神を退く図 ,芳年,明治23年,佐々木豊吉

為朝の武威痘鬼神を退く図

家の門口に猛将の絵姿を貼付しておくと痘鬼が侵入して来ないので病気にならないという迷信からこのような絵が販売された