古医書コレクション

このコレクションについて

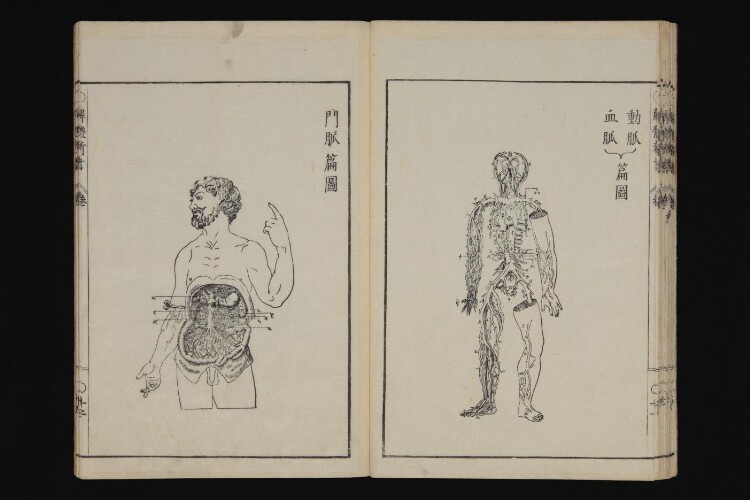

江戸時代から明治時代初期に出版・書写された和漢医書・本草書・西洋医学書を中心としたコレクション。大槻玄沢による「重訂解体新書」や日本最初の解剖書である「蔵志」をはじめとした貴重書を収蔵する。目録は、https://opac.ll.chiba-u.jp/da/koisho/より検索できる。

伊東彌恵治千葉大学名誉教授(ITO Yaeji,1891-1955)が医学史研究のため蒐集した古医書と、千葉県茂原市で代々眼科医を開業していた千葉家の旧蔵書、蘭医学塾兼診療所として佐倉順天堂を創設した佐藤家の旧蔵書、幕末の著名な医家三宅春齢の著作を含む三宅家の旧蔵書から成る。

国文研電子化の資料は、国文学研究資料館の日本語の歴史的典籍の国際共同研究ネットワーク構築計画により、2022年度に電子化されました。

-

UV

Mirador

医通 目録,巻之一,張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

医通 目録,巻之一,張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

-

UV

Mirador

医通 巻之二,張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

医通 巻之二,張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

-

UV

Mirador

医通 巻之三,張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

医通 巻之三,張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

-

UV

Mirador

医通 巻之四,張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

医通 巻之四,張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

-

UV

Mirador

医通 巻之五,張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

医通 巻之五,張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

-

UV

Mirador

医通 巻之六,張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

医通 巻之六,張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

-

UV

Mirador

医通 巻之七,張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

医通 巻之七,張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

-

UV

Mirador

医通 巻之八,張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

医通 巻之八,張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

-

UV

Mirador

医通 巻之九,張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

医通 巻之九,張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

-

UV

Mirador

医通 巻之十,張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

医通 巻之十,張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

-

UV

Mirador

医通 巻之十一,張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

医通 巻之十一,張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

-

UV

Mirador

医通 巻之十二,張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

医通 巻之十二,張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

-

UV

Mirador

医通 巻之十三,張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

医通 巻之十三,張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

-

UV

Mirador

医通 巻之十四,張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

医通 巻之十四,張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

-

UV

Mirador

医通 巻之十五,張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

医通 巻之十五,張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

-

UV

Mirador

医通 巻之十六,張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

医通 巻之十六,張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

-

UV

Mirador

本経逢原 巻一,張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

本経逢原 巻一,張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

-

UV

Mirador

本経逢原 巻二,張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

本経逢原 巻二,張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

-

UV

Mirador

本経逢原 巻三[1],張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

本経逢原 巻三[1],張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

-

UV

Mirador

本経逢原 巻三[2],張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

本経逢原 巻三[2],張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

-

UV

Mirador

本経逢原 巻四,張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

本経逢原 巻四,張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

-

UV

Mirador

傷寒緒論 巻上[1],張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

傷寒緒論 巻上[1],張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

-

UV

Mirador

傷寒緒論 巻上[2],張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

傷寒緒論 巻上[2],張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

-

UV

Mirador

傷寒緒論 巻下[1],張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

傷寒緒論 巻下[1],張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

-

UV

Mirador

傷寒緒論 巻下[2],張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

傷寒緒論 巻下[2],張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

-

UV

Mirador

傷寒大成 巻上[1],張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

傷寒大成 巻上[1],張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

-

UV

Mirador

傷寒大成 巻上[2],張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

傷寒大成 巻上[2],張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

-

UV

Mirador

傷寒大成 巻下[1],張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

傷寒大成 巻下[1],張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

-

UV

Mirador

傷寒大成 巻下[2],張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

傷寒大成 巻下[2],張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

-

UV

Mirador

傷寒舌鑑 ,張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

傷寒舌鑑 ,張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

-

UV

Mirador

傷寒兼證析義 ,張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

傷寒兼證析義 ,張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

-

UV

Mirador

診宗三昧 ,張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

診宗三昧 ,張璐, 前田 長庵 再訂,文化元年,亦西斎蔵板

-

UV

Mirador

格致余論 ,朱震 亨,,川勝又兵衛板

格致余論 ,朱震 亨,,川勝又兵衛板

-

UV

Mirador

十四経発揮 (上・下・終) ,滑 寿,万治3年,

十四経発揮 (上・下・終) ,滑 寿,万治3年,

-

UV

Mirador

局方発揮 ,朱 丹溪,慶安元年和刻,

局方発揮 ,朱 丹溪,慶安元年和刻,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 首巻,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 首巻,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻一,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻一,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻二,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻二,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻三・巻四上,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻三・巻四上,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻四下,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻四下,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻五・巻六,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻五・巻六,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻七,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻七,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻八,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻八,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻九・巻十・巻十一,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻九・巻十・巻十一,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻十二・巻十三・巻十四・巻十五,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻十二・巻十三・巻十四・巻十五,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻十六,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻十六,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻十七,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻十七,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻十八,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻十八,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻十九,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻十九,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻二十,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻二十,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻二十一,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻二十一,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻二十二,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻二十二,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻二十三,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻二十三,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻二十四・巻二十五,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻二十四・巻二十五,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻二十六,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻二十六,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻二十七・巻二十八,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻二十七・巻二十八,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻二十九・巻三十,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻二十九・巻三十,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻三十一,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻三十一,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻三十二・巻三十三,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻三十二・巻三十三,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻三十四,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻三十四,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻三十五,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻三十五,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻三十六・巻三十七,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻三十六・巻三十七,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻三十八,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻三十八,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻三十九・巻四十,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻三十九・巻四十,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻四十一・巻四十二,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻四十一・巻四十二,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻四十三・巻四十四,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻四十三・巻四十四,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻四十五・巻四十六,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻四十五・巻四十六,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

補校・医林改錯 ,王 清任,光緒15年,

補校・医林改錯 ,王 清任,光緒15年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) zho==巻四十七・巻四十八,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) zho==巻四十七・巻四十八,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻四十九・巻五十,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻四十九・巻五十,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻五十一,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻五十一,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻五十二,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻五十二,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻五十三,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻五十三,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻五十四・巻五十五,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻五十四・巻五十五,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻五十六,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻五十六,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻五十七,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻五十七,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻五十八,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻五十八,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻五十九・巻六十,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻五十九・巻六十,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻六十一,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻六十一,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻六十二,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻六十二,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻六十三,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻六十三,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻六十四,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻六十四,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻六十五,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻六十五,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻六十六,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻六十六,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻六十七,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻六十七,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻六十八・巻六十九,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻六十八・巻六十九,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻七十,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻七十,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻七十一,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻七十一,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻七十二,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻七十二,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻七十三・巻七十四,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻七十三・巻七十四,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻七十五,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻七十五,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻七十六・巻七十七,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻七十六・巻七十七,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻七十八,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻七十八,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻七十九,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻七十九,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻八十・巻八十一,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻八十・巻八十一,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻八十二・巻八十三,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻八十二・巻八十三,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻八十四・巻八十五,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻八十四・巻八十五,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻八十六,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻八十六,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻八十七・巻八十八,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻八十七・巻八十八,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻八十九・巻九十,李 毓清 外,乾隆7年,

御纂医宗金鑑 (医宗) 巻八十九・巻九十,李 毓清 外,乾隆7年,

-

UV

Mirador

眼科全書 , 秘伝眼科全書 (重刊眼科全書) 巻之一・巻之二,哀 学淵,寛政3年11月和刻,発売書林河内屋藤四郎 ほか

眼科全書 , 秘伝眼科全書 (重刊眼科全書) 巻之一・巻之二,哀 学淵,寛政3年11月和刻,発売書林河内屋藤四郎 ほか

-

UV

Mirador

眼科全書 , 秘伝眼科全書 (重刊眼科全書) 巻之三・巻之四,哀学淵,寛政3年11月和刻,発売書林河内屋藤四郎 ほか

眼科全書 , 秘伝眼科全書 (重刊眼科全書) 巻之三・巻之四,哀学淵,寛政3年11月和刻,発売書林河内屋藤四郎 ほか

-

UV

Mirador

眼科全書 , 秘伝眼科全書 (重刊眼科全書) 巻之五・巻之六,哀学淵,寛政3年11月和刻,発売書林河内屋藤四郎 ほか

眼科全書 , 秘伝眼科全書 (重刊眼科全書) 巻之五・巻之六,哀学淵,寛政3年11月和刻,発売書林河内屋藤四郎 ほか

-

UV

Mirador

小児桑山法印一流 ,不明,元和7年,

小児桑山法印一流 ,不明,元和7年,

-

UV

Mirador

間島流目伝秘書 ,,安永10年4月筆写,

間島流目伝秘書 ,,安永10年4月筆写,

-

UV

Mirador

志都之石室 (上・下) , 医道大意 上,平田 篤胤,文化8年,伊吹逎屋塾蔵版

志都之石室 (上・下) , 医道大意 上,平田 篤胤,文化8年,伊吹逎屋塾蔵版

-

UV

Mirador

志都之石室 (上・下) , 医道大意 下,平田 篤胤,文化8年,伊吹逎屋塾蔵版

志都之石室 (上・下) , 医道大意 下,平田 篤胤,文化8年,伊吹逎屋塾蔵版

-

UV

Mirador

医学正傳 一,花渓 恒徳 原著,元和8年和刻,平楽寺開板

医学正傳 一,花渓 恒徳 原著,元和8年和刻,平楽寺開板

-

UV

Mirador

医学正傳 二,花渓 恒徳 原著,元和8年和刻,平楽寺開板

医学正傳 二,花渓 恒徳 原著,元和8年和刻,平楽寺開板

-

UV

Mirador

医学正傳 三,花渓 恒徳 原著,元和8年和刻,平楽寺開板

医学正傳 三,花渓 恒徳 原著,元和8年和刻,平楽寺開板

-

UV

Mirador

医学正傳 四,花渓 恒徳 原著,元和8年和刻,平楽寺開板

医学正傳 四,花渓 恒徳 原著,元和8年和刻,平楽寺開板

-

UV

Mirador

医学正傳 五,花渓 恒徳 原著,元和8年和刻,平楽寺開板

医学正傳 五,花渓 恒徳 原著,元和8年和刻,平楽寺開板

-

UV

Mirador

医学正傳 六,花渓 恒徳 原著,元和8年和刻,平楽寺開板

医学正傳 六,花渓 恒徳 原著,元和8年和刻,平楽寺開板

-

UV

Mirador

医学正傳 七,花渓 恒徳 原著,元和8年和刻,平楽寺開板

医学正傳 七,花渓 恒徳 原著,元和8年和刻,平楽寺開板

-

UV

Mirador

医学正傳 八,花渓 恒徳 原著,元和8年和刻,平楽寺開板

医学正傳 八,花渓 恒徳 原著,元和8年和刻,平楽寺開板

-

UV

Mirador

療治茶談 一,津田 玄仙,文政6年8月,河内屋木兵衛 ほか

療治茶談 一,津田 玄仙,文政6年8月,河内屋木兵衛 ほか

-

UV

Mirador

療治茶談 二,津田 玄仙,文政6年8月,河内屋木兵衛 ほか

療治茶談 二,津田 玄仙,文政6年8月,河内屋木兵衛 ほか

-

UV

Mirador

療治茶談 三,津田 玄仙,文政6年8月,河内屋木兵衛 ほか

療治茶談 三,津田 玄仙,文政6年8月,河内屋木兵衛 ほか

-

UV

Mirador

療治茶談 四,津田 玄仙,文政6年8月,河内屋木兵衛 ほか

療治茶談 四,津田 玄仙,文政6年8月,河内屋木兵衛 ほか

-

UV

Mirador

療治茶談 五,津田 玄仙,文政6年8月,河内屋木兵衛 ほか

療治茶談 五,津田 玄仙,文政6年8月,河内屋木兵衛 ほか

-

UV

Mirador

療治茶談 六,津田 玄仙,文政6年8月,河内屋木兵衛 ほか

療治茶談 六,津田 玄仙,文政6年8月,河内屋木兵衛 ほか

-

UV

Mirador

療治茶談 七,津田 玄仙,文政6年8月,河内屋木兵衛 ほか

療治茶談 七,津田 玄仙,文政6年8月,河内屋木兵衛 ほか

-

UV

Mirador

療治茶談 八,津田 玄仙,文政6年8月,河内屋木兵衛 ほか

療治茶談 八,津田 玄仙,文政6年8月,河内屋木兵衛 ほか

-

UV

Mirador

療治茶談 九,津田 玄仙,文政6年8月,河内屋木兵衛 ほか

療治茶談 九,津田 玄仙,文政6年8月,河内屋木兵衛 ほか

-

UV

Mirador

療治茶談 十,津田 玄仙,文政6年8月,河内屋木兵衛 ほか

療治茶談 十,津田 玄仙,文政6年8月,河内屋木兵衛 ほか

-

UV

Mirador

叢桂亭医事小言 一,原 南陽,享和3年,青黎閣 ほか

叢桂亭医事小言 一,原 南陽,享和3年,青黎閣 ほか

-

UV

Mirador

叢桂亭医事小言 二,原 南陽,享和3年,青黎閣 ほか

叢桂亭医事小言 二,原 南陽,享和3年,青黎閣 ほか

-

UV

Mirador

叢桂亭医事小言 三,原 南陽,享和3年,青黎閣 ほか

叢桂亭医事小言 三,原 南陽,享和3年,青黎閣 ほか

-

UV

Mirador

叢桂亭医事小言 四(上),原 南陽,享和3年,青黎閣 ほか

叢桂亭医事小言 四(上),原 南陽,享和3年,青黎閣 ほか

-

UV

Mirador

叢桂亭医事小言 四(下),原 南陽,享和3年,青黎閣 ほか

叢桂亭医事小言 四(下),原 南陽,享和3年,青黎閣 ほか

-

UV

Mirador

叢桂亭医事小言 五,原 南陽,享和3年,青黎閣 ほか

叢桂亭医事小言 五,原 南陽,享和3年,青黎閣 ほか

-

UV

Mirador

叢桂亭医事小言 六,原 南陽,享和3年,青黎閣 ほか

叢桂亭医事小言 六,原 南陽,享和3年,青黎閣 ほか

-

UV

Mirador

叢桂亭医事小言 七,原 南陽,享和3年,青黎閣 ほか

叢桂亭医事小言 七,原 南陽,享和3年,青黎閣 ほか

-

UV

Mirador

腹證奇覧 一,稲葉 文礼,嘉永6年4月,和泉屋金右衛門 ほか

腹證奇覧 一,稲葉 文礼,嘉永6年4月,和泉屋金右衛門 ほか

-

UV

Mirador

腹證奇覧 二,稲葉 文礼,嘉永6年4月,和泉屋金右衛門 ほか

腹證奇覧 二,稲葉 文礼,嘉永6年4月,和泉屋金右衛門 ほか

-

UV

Mirador

腹證奇覧 三,稲葉 文礼,嘉永6年4月,和泉屋金右衛門 ほか

腹證奇覧 三,稲葉 文礼,嘉永6年4月,和泉屋金右衛門 ほか

-

UV

Mirador

腹證奇覧 四,稲葉 文礼,嘉永6年4月,和泉屋金右衛門 ほか

腹證奇覧 四,稲葉 文礼,嘉永6年4月,和泉屋金右衛門 ほか

-

UV

Mirador

腹證奇覧 五,稲葉 文礼,嘉永6年4月,和泉屋金右衛門 ほか

腹證奇覧 五,稲葉 文礼,嘉永6年4月,和泉屋金右衛門 ほか

-

UV

Mirador

腹證奇覧 六,稲葉 文礼,嘉永6年4月,和泉屋金右衛門 ほか

腹證奇覧 六,稲葉 文礼,嘉永6年4月,和泉屋金右衛門 ほか

-

UV

Mirador

腹證奇覧 七,稲葉 文礼,嘉永6年4月,和泉屋金右衛門 ほか

腹證奇覧 七,稲葉 文礼,嘉永6年4月,和泉屋金右衛門 ほか

-

UV

Mirador

腹證奇覧 八,稲葉 文礼,嘉永6年4月,和泉屋金右衛門 ほか

腹證奇覧 八,稲葉 文礼,嘉永6年4月,和泉屋金右衛門 ほか

-

UV

Mirador

腹證奇覧 九,稲葉 文礼,嘉永6年4月,和泉屋金右衛門 ほか

腹證奇覧 九,稲葉 文礼,嘉永6年4月,和泉屋金右衛門 ほか

-

UV

Mirador

腹證奇覧 十,稲葉 文礼,嘉永6年4月,和泉屋金右衛門 ほか

腹證奇覧 十,稲葉 文礼,嘉永6年4月,和泉屋金右衛門 ほか

-

UV

Mirador

腹證奇覧 十一,稲葉 文礼,嘉永6年4月,和泉屋金右衛門 ほか

腹證奇覧 十一,稲葉 文礼,嘉永6年4月,和泉屋金右衛門 ほか

-

UV

Mirador

腹證奇覧 十二,稲葉 文礼,嘉永6年4月,和泉屋金右衛門 ほか

腹證奇覧 十二,稲葉 文礼,嘉永6年4月,和泉屋金右衛門 ほか

-

UV

Mirador

内科新説 上,合信 著 , 管茂材 同撰,安政6年,万屋兵四郎, 桃樹園三宅氏蔵版

内科新説 上,合信 著 , 管茂材 同撰,安政6年,万屋兵四郎, 桃樹園三宅氏蔵版

-

UV

Mirador

内科新説 中,合信 著 , 管茂材 同撰,安政6年,万屋兵四郎, 桃樹園三宅氏蔵版

内科新説 中,合信 著 , 管茂材 同撰,安政6年,万屋兵四郎, 桃樹園三宅氏蔵版

-

UV

Mirador

内科新説 下,合信 著 , 管茂材 同撰,安政6年,万屋兵四郎, 桃樹園三宅氏蔵版

内科新説 下,合信 著 , 管茂材 同撰,安政6年,万屋兵四郎, 桃樹園三宅氏蔵版

-

UV

Mirador

馬嶋一流眼科 , 馬嶋眼科相伝之秘書 ,長井 次郎宗盛,天保9年筆写,

馬嶋一流眼科 , 馬嶋眼科相伝之秘書 ,長井 次郎宗盛,天保9年筆写,

-

UV

Mirador

白内翳治術集論 , 外題 白内翳治術集 ,ハンオン、セノールト , 緒方 洪庵 訳,文政元年,

白内翳治術集論 , 外題 白内翳治術集 ,ハンオン、セノールト , 緒方 洪庵 訳,文政元年,

-

UV

Mirador

立斯・眼科部 (完)~西医選粋採用書 ,立斯,記述なし,

立斯・眼科部 (完)~西医選粋採用書 ,立斯,記述なし,

-

UV

Mirador

中条流小児療治集 ,不明,不明,

中条流小児療治集 ,不明,不明,

-

UV

Mirador

泰西眼科全書 一,ブレンキ , 宇田川 榛斉 訳,寛政10-11年,

泰西眼科全書 一,ブレンキ , 宇田川 榛斉 訳,寛政10-11年,

-

UV

Mirador

泰西眼科全書 二,ブレンキ , 宇田川 榛斉 訳,寛政10-11年,

泰西眼科全書 二,ブレンキ , 宇田川 榛斉 訳,寛政10-11年,

-

UV

Mirador

泰西眼科全書 三,ブレンキ , 宇田川 榛斉 訳,寛政10-11年,

泰西眼科全書 三,ブレンキ , 宇田川 榛斉 訳,寛政10-11年,

-

UV

Mirador

泰西眼科全書 四,ブレンキ , 宇田川 榛斉 訳,寛政10-11年,

泰西眼科全書 四,ブレンキ , 宇田川 榛斉 訳,寛政10-11年,

-

UV

Mirador

瘍科手術大成 ,杉田 成卿 訳,弘化4年,

瘍科手術大成 ,杉田 成卿 訳,弘化4年,

-

UV

Mirador

鵬氏眼科書 乾,ボードイン 口授 , 竹山屯義種 記,明治3年筆写,養寿堂

鵬氏眼科書 乾,ボードイン 口授 , 竹山屯義種 記,明治3年筆写,養寿堂

-

UV

Mirador

鵬氏眼科書 坤,ボードイン 口授 , 竹山屯義種 記,明治3年筆写,養寿堂

鵬氏眼科書 坤,ボードイン 口授 , 竹山屯義種 記,明治3年筆写,養寿堂

-

UV

Mirador

眼科新論 解剖篇一,視監論一,治療篇一・二,ボードイン , 筆写 南条 恭菴,文久3年,

眼科新論 解剖篇一,視監論一,治療篇一・二,ボードイン , 筆写 南条 恭菴,文久3年,

-

UV

Mirador

眼科新論 三,四,ボードイン , 筆写 南条 恭菴,文久3年,

眼科新論 三,四,ボードイン , 筆写 南条 恭菴,文久3年,

-

UV

Mirador

扶歇蘭杜神経熱経験説 一,フーフェランド,,

扶歇蘭杜神経熱経験説 一,フーフェランド,,

-

UV

Mirador

扶歇蘭杜神経熱経験説 二,フーフェランド,,

扶歇蘭杜神経熱経験説 二,フーフェランド,,

-

UV

Mirador

白嗜国公禅流眼目秘書 全 ,竹山 内匠佐,慶長19年6月,

白嗜国公禅流眼目秘書 全 ,竹山 内匠佐,慶長19年6月,

-

UV

Mirador

朋百実験通眼雑集 (外題)長崎ニ於ケル朋謨実験過眼鈔 ,ポンペ,不明,

朋百実験通眼雑集 (外題)長崎ニ於ケル朋謨実験過眼鈔 ,ポンペ,不明,

-

UV

Mirador

切支丹来朝由来実記 ,筆写本,文政11年8月,

切支丹来朝由来実記 ,筆写本,文政11年8月,

-

UV

Mirador

秘傳書 , 内題 秘傳之書 ,原著 馬島 太一坊,天正9年5月,

秘傳書 , 内題 秘傳之書 ,原著 馬島 太一坊,天正9年5月,

-

UV

Mirador

喜斎眼療秘書 ,間島 左京進,慶長4年3月,

喜斎眼療秘書 ,間島 左京進,慶長4年3月,

-

UV

Mirador

山口道本・内障一流養生的伝鏡之巻 ,原著 山口 道本,享保20年5月,

山口道本・内障一流養生的伝鏡之巻 ,原著 山口 道本,享保20年5月,

-

UV

Mirador

秘伝眼色見様之法 ,滝口 貞斎 書写,享和元年3月,

秘伝眼色見様之法 ,滝口 貞斎 書写,享和元年3月,

-

UV

Mirador

阿蘭陀秘伝書 ,林 宗賢,不明,

阿蘭陀秘伝書 ,林 宗賢,不明,

-

UV

Mirador

阿蘭陀薬能毒 ,不明,寛文6年7月,

阿蘭陀薬能毒 ,不明,寛文6年7月,

-

UV

Mirador

阿蘭陀カスハル流書 ,不明,宝永7年3月,

阿蘭陀カスハル流書 ,不明,宝永7年3月,

-

UV

Mirador

カスハル油取様書 ,不明,不明,

カスハル油取様書 ,不明,不明,

-

UV

Mirador

紅毛外科真伝目録 , 萬腫物之仕掛部類 ,末永 大義,宝暦3年,

紅毛外科真伝目録 , 萬腫物之仕掛部類 ,末永 大義,宝暦3年,

-

UV

Mirador

治痘論 ,池田 直治,天保14年,養幼斉蔵版

治痘論 ,池田 直治,天保14年,養幼斉蔵版

-

UV

Mirador

阿蘭陀外科油書 ,羽山 慶林 筆,天和3年10月,

阿蘭陀外科油書 ,羽山 慶林 筆,天和3年10月,

-

UV

Mirador

目伝書 ,不明,慶長12年2月16日,

目伝書 ,不明,慶長12年2月16日,

-

UV

Mirador

医則 (養寿院医則) ,山脇 東洋,寛延4年9月,平安養寺院蔵版

医則 (養寿院医則) ,山脇 東洋,寛延4年9月,平安養寺院蔵版

-

UV

Mirador

施氏眼科 , 設氏眼科書 一,セリウス 著 , 佐藤 舜海 訳,不明,

施氏眼科 , 設氏眼科書 一,セリウス 著 , 佐藤 舜海 訳,不明,

-

UV

Mirador

施氏眼科 , 設氏眼科書 二,セリウス 著 , 佐藤 舜海 訳,不明,

施氏眼科 , 設氏眼科書 二,セリウス 著 , 佐藤 舜海 訳,不明,

-

UV

Mirador

施氏眼科 , 設氏眼科書 三,セリウス 著 , 佐藤 舜海 訳,不明,

施氏眼科 , 設氏眼科書 三,セリウス 著 , 佐藤 舜海 訳,不明,

-

UV

Mirador

施氏眼科 , 設氏眼科書 四,セリウス 著 , 佐藤 舜海 訳,不明,

施氏眼科 , 設氏眼科書 四,セリウス 著 , 佐藤 舜海 訳,不明,

-

UV

Mirador

眼科解剖訳本 ,大野 道庵,天保13年正月写ス,

眼科解剖訳本 ,大野 道庵,天保13年正月写ス,

-

UV

Mirador

蘭学逕 (蘭字逕) ,藤林 淳道,文化7年,

蘭学逕 (蘭字逕) ,藤林 淳道,文化7年,

-

UV

Mirador

蘭学楷梯 乾(上巻),大槻 玄沢,天明8年,

蘭学楷梯 乾(上巻),大槻 玄沢,天明8年,

-

UV

Mirador

蘭学楷梯 坤(下巻),大槻 玄沢,天明8年,

蘭学楷梯 坤(下巻),大槻 玄沢,天明8年,

-

UV

Mirador

失勃児杜験方録 (完) ,不明,不明,

失勃児杜験方録 (完) ,不明,不明,

-

UV

Mirador

闇目口伝抄 (写) ,堀江 秀利 , 雲正 観善,永禄13年4月原著,

闇目口伝抄 (写) ,堀江 秀利 , 雲正 観善,永禄13年4月原著,

-

UV

Mirador

医家千字文 , 医家千字文註 ,惟宗 時俊,永仁4年11月,片野東四郎

医家千字文 , 医家千字文註 ,惟宗 時俊,永仁4年11月,片野東四郎

-

UV

Mirador

医事或問 巻上,吉益 東洞,明和6年,

医事或問 巻上,吉益 東洞,明和6年,

-

UV

Mirador

医事或問 巻下,吉益 東洞,明和6年,

医事或問 巻下,吉益 東洞,明和6年,

-

UV

Mirador

医断 ,吉益 東洞、鶴 元逸,文化6年,今津屋辰三郎 ほか

医断 ,吉益 東洞、鶴 元逸,文化6年,今津屋辰三郎 ほか

-

UV

Mirador

一本堂薬選 上,香川 修徳,享保19年,文泉堂

一本堂薬選 上,香川 修徳,享保19年,文泉堂

-

UV

Mirador

一本堂薬選 中,香川 修徳,享保19年,文泉堂

一本堂薬選 中,香川 修徳,享保19年,文泉堂

-

UV

Mirador

一本堂薬選 下,香川 修徳,享保19年,文泉堂

一本堂薬選 下,香川 修徳,享保19年,文泉堂

-

UV

Mirador

医騰 巻上,多紀 元簡,文化6年,萬笈堂英平吉郎

医騰 巻上,多紀 元簡,文化6年,萬笈堂英平吉郎

-

UV

Mirador

医騰 巻中,多紀 元簡,文化6年,萬笈堂英平吉郎

医騰 巻中,多紀 元簡,文化6年,萬笈堂英平吉郎

-

UV

Mirador

医騰 巻下,多紀 元簡,文化6年,萬笈堂英平吉郎

医騰 巻下,多紀 元簡,文化6年,萬笈堂英平吉郎

-

UV

Mirador

医範 ,吉益 南涯,文政8年10月,稽古館蔵版

医範 ,吉益 南涯,文政8年10月,稽古館蔵版

-

UV

Mirador

和蘭内景 , 医範提綱 一,宇田川 玄真,文化2年,須原屋伊八青藜閣

和蘭内景 , 医範提綱 一,宇田川 玄真,文化2年,須原屋伊八青藜閣

-

UV

Mirador

和蘭内景 , 医範提綱 二,宇田川 玄真,文化2年,須原屋伊八青藜閣

和蘭内景 , 医範提綱 二,宇田川 玄真,文化2年,須原屋伊八青藜閣

-

UV

Mirador

和蘭内景 , 医範提綱 三,宇田川 玄真,文化2年,須原屋伊八青藜閣

和蘭内景 , 医範提綱 三,宇田川 玄真,文化2年,須原屋伊八青藜閣

-

UV

Mirador

医範提綱 , 内象銅版図 ,宇田川 榛斉,文化5年3月,青藜閣須原屋伊八

医範提綱 , 内象銅版図 ,宇田川 榛斉,文化5年3月,青藜閣須原屋伊八

-

UV

Mirador

医方口訣集 上,土佐 道寿,延宝9年,村上勘兵衛

医方口訣集 上,土佐 道寿,延宝9年,村上勘兵衛

-

UV

Mirador

医方口訣集 中,土佐 道寿,延宝9年,村上勘兵衛

医方口訣集 中,土佐 道寿,延宝9年,村上勘兵衛

-

UV

Mirador

医方口訣集 下,土佐 道寿,延宝9年,村上勘兵衛

医方口訣集 下,土佐 道寿,延宝9年,村上勘兵衛

-

UV

Mirador

引痘要略解 ,桑田 立斉,嘉永2年,

引痘要略解 ,桑田 立斉,嘉永2年,

-

UV

Mirador

引痘要略解 (うえぼうそうのこと) ,桑田 立斎,嘉永2年4月,

引痘要略解 (うえぼうそうのこと) ,桑田 立斎,嘉永2年4月,

-

UV

Mirador

和蘭医方纂要 巻之一,江馬 元弘,文化14年,好蘭堂藏版河南四郎兵衛 ほか

和蘭医方纂要 巻之一,江馬 元弘,文化14年,好蘭堂藏版河南四郎兵衛 ほか

-

UV

Mirador

和蘭医方纂要 巻之二,江馬 元弘,文化14年,好蘭堂藏版河南四郎兵衛 ほか

和蘭医方纂要 巻之二,江馬 元弘,文化14年,好蘭堂藏版河南四郎兵衛 ほか

-

UV

Mirador

和蘭医方纂要 巻之三上,江馬 元弘,文化14年,好蘭堂藏版河南四郎兵衛 ほか

和蘭医方纂要 巻之三上,江馬 元弘,文化14年,好蘭堂藏版河南四郎兵衛 ほか

-

UV

Mirador

和蘭医方纂要 巻之三下,江馬 元弘,文化14年,好蘭堂藏版河南四郎兵衛 ほか

和蘭医方纂要 巻之三下,江馬 元弘,文化14年,好蘭堂藏版河南四郎兵衛 ほか

-

UV

Mirador

和蘭医方纂要 巻之四,江馬 元弘,文化14年,好蘭堂藏版河南四郎兵衛 ほか

和蘭医方纂要 巻之四,江馬 元弘,文化14年,好蘭堂藏版河南四郎兵衛 ほか

-

UV

Mirador

解屍実写図巻 ,不明,,

解屍実写図巻 ,不明,,

-

UV

Mirador

回春序鈔 , 万病回春序鈔 上,管 玄洞,万治3年,秋田屋平左衛門

回春序鈔 , 万病回春序鈔 上,管 玄洞,万治3年,秋田屋平左衛門

-

UV

Mirador

回春序鈔 , 万病回春序鈔 中,管 玄洞,万治3年,秋田屋平左衛門

回春序鈔 , 万病回春序鈔 中,管 玄洞,万治3年,秋田屋平左衛門

-

UV

Mirador

回春序鈔 , 万病回春序鈔 下,管 玄洞,万治3年,秋田屋平左衛門

回春序鈔 , 万病回春序鈔 下,管 玄洞,万治3年,秋田屋平左衛門

-

UV

Mirador

解臓図賦 ,池田 冬蔵,文政6年9月,須原屋茂兵衛 ほか

解臓図賦 ,池田 冬蔵,文政6年9月,須原屋茂兵衛 ほか

-

UV

Mirador

解体新書 序図,杉田 玄白,安永3年,須原屋市兵衛

解体新書 序図,杉田 玄白,安永3年,須原屋市兵衛

-

UV

Mirador

解体新書 巻之一,杉田 玄白,安永3年,須原屋市兵衛

解体新書 巻之一,杉田 玄白,安永3年,須原屋市兵衛

-

UV

Mirador

解体新書 巻之二,杉田 玄白,安永3年,須原屋市兵衛

解体新書 巻之二,杉田 玄白,安永3年,須原屋市兵衛

-

UV

Mirador

解体新書 巻之三,杉田 玄白,安永3年,須原屋市兵衛

解体新書 巻之三,杉田 玄白,安永3年,須原屋市兵衛

-

UV

Mirador

解体新書 巻之四,杉田 玄白,安永3年,須原屋市兵衛

解体新書 巻之四,杉田 玄白,安永3年,須原屋市兵衛

-

UV

Mirador

遐齢小児方 ,曲直瀬 道三,[永禄11年],

遐齢小児方 ,曲直瀬 道三,[永禄11年],

-

UV

Mirador

眼科新書 一,杉田 立卿 訳,文化13年,須原屋茂兵衛 ほか

眼科新書 一,杉田 立卿 訳,文化13年,須原屋茂兵衛 ほか

-

UV

Mirador

眼科新書 二,杉田 立卿 訳,文化13年,須原屋茂兵衛 ほか

眼科新書 二,杉田 立卿 訳,文化13年,須原屋茂兵衛 ほか

-

UV

Mirador

眼科新書 三,杉田 立卿 訳,文化13年,須原屋茂兵衛 ほか

眼科新書 三,杉田 立卿 訳,文化13年,須原屋茂兵衛 ほか

-

UV

Mirador

眼科新書 四,杉田 立卿 訳,文化13年,須原屋茂兵衛 ほか

眼科新書 四,杉田 立卿 訳,文化13年,須原屋茂兵衛 ほか

-

UV

Mirador

眼科新書 五,杉田 立卿 訳,文化13年,須原屋茂兵衛 ほか

眼科新書 五,杉田 立卿 訳,文化13年,須原屋茂兵衛 ほか

-

UV

Mirador

眼科新書 六,杉田 立卿 訳,文化13年,須原屋茂兵衛 ほか

眼科新書 六,杉田 立卿 訳,文化13年,須原屋茂兵衛 ほか

-

UV

Mirador

眼科新説 ,ポンペ,,

眼科新説 ,ポンペ,,

-

UV

Mirador

眼目明鑑 巻之一,杏林庵 医生,宝永4年5月,出店出雲寺和泉掾

眼目明鑑 巻之一,杏林庵 医生,宝永4年5月,出店出雲寺和泉掾

-

UV

Mirador

眼目明鑑 巻之二,杏林庵 医生,宝永4年5月,出店出雲寺和泉掾

眼目明鑑 巻之二,杏林庵 医生,宝永4年5月,出店出雲寺和泉掾

-

UV

Mirador

眼目明鑑 巻之三,杏林庵 医生,宝永4年5月,出店出雲寺和泉掾

眼目明鑑 巻之三,杏林庵 医生,宝永4年5月,出店出雲寺和泉掾

-

UV

Mirador

眼目明鑑 巻之四,杏林庵 医生,宝永4年5月,出店出雲寺和泉掾

眼目明鑑 巻之四,杏林庵 医生,宝永4年5月,出店出雲寺和泉掾

-

UV

Mirador

眼目明鑑 巻之五,杏林庵 医生,宝永4年5月,出店出雲寺和泉掾

眼目明鑑 巻之五,杏林庵 医生,宝永4年5月,出店出雲寺和泉掾

-

UV

Mirador

眼目明鑑 巻之六,杏林庵 医生,宝永4年5月,出店出雲寺和泉掾

眼目明鑑 巻之六,杏林庵 医生,宝永4年5月,出店出雲寺和泉掾

-

UV

Mirador

救荒本草 , 救荒埜譜 巻之一,小野 蘭山,寛政11年3月,長松堂大路次郎右衛門

救荒本草 , 救荒埜譜 巻之一,小野 蘭山,寛政11年3月,長松堂大路次郎右衛門

-

UV

Mirador

救荒本草 , 救荒埜譜 巻之二,小野 蘭山,寛政11年3月,長松堂大路次郎右衛門

救荒本草 , 救荒埜譜 巻之二,小野 蘭山,寛政11年3月,長松堂大路次郎右衛門

-

UV

Mirador

救荒本草 , 救荒埜譜 巻之三,小野 蘭山,寛政11年3月,長松堂大路次郎右衛門

救荒本草 , 救荒埜譜 巻之三,小野 蘭山,寛政11年3月,長松堂大路次郎右衛門

-

UV

Mirador

救荒本草 , 救荒埜譜 巻之四,小野 蘭山,寛政11年3月,長松堂大路次郎右衛門

救荒本草 , 救荒埜譜 巻之四,小野 蘭山,寛政11年3月,長松堂大路次郎右衛門

-

UV

Mirador

救荒本草 , 救荒埜譜 巻之五,小野 蘭山,寛政11年3月,長松堂大路次郎右衛門

救荒本草 , 救荒埜譜 巻之五,小野 蘭山,寛政11年3月,長松堂大路次郎右衛門

-

UV

Mirador

救荒本草 , 救荒埜譜 巻之六,小野 蘭山,寛政11年3月,長松堂大路次郎右衛門

救荒本草 , 救荒埜譜 巻之六,小野 蘭山,寛政11年3月,長松堂大路次郎右衛門

-

UV

Mirador

救荒本草 , 救荒埜譜 巻之七,小野 蘭山,寛政11年3月,長松堂大路次郎右衛門

救荒本草 , 救荒埜譜 巻之七,小野 蘭山,寛政11年3月,長松堂大路次郎右衛門

-

UV

Mirador

救荒本草 , 救荒埜譜 巻之八,小野 蘭山,寛政11年3月,長松堂大路次郎右衛門

救荒本草 , 救荒埜譜 巻之八,小野 蘭山,寛政11年3月,長松堂大路次郎右衛門

-

UV

Mirador

救荒本草 , 救荒埜譜 巻之九,小野 蘭山,寛政11年3月,長松堂大路次郎右衛門

救荒本草 , 救荒埜譜 巻之九,小野 蘭山,寛政11年3月,長松堂大路次郎右衛門

-

UV

Mirador

牛痘小考 (完) ,猶林 宗建,嘉永2年,得生軒

牛痘小考 (完) ,猶林 宗建,嘉永2年,得生軒

-

UV

Mirador

キユルムス・解体譜 , 解体新書図版 ,,文政辛巳(4年),芝蘭堂

キユルムス・解体譜 , 解体新書図版 ,,文政辛巳(4年),芝蘭堂

-

UV

Mirador

共立病院規則 (千葉県) ,千葉県,明治7年8月,

共立病院規則 (千葉県) ,千葉県,明治7年8月,

-

UV

Mirador

外科医法 巻一,佐藤 舜海,慶応元年11月,山城屋佐兵衛 ほか

外科医法 巻一,佐藤 舜海,慶応元年11月,山城屋佐兵衛 ほか

-

UV

Mirador

外科医法 巻二,佐藤 舜海,慶応元年11月,山城屋佐兵衛 ほか

外科医法 巻二,佐藤 舜海,慶応元年11月,山城屋佐兵衛 ほか

-

UV

Mirador

外科医法 巻三,佐藤 舜海,慶応元年11月,山城屋佐兵衛 ほか

外科医法 巻三,佐藤 舜海,慶応元年11月,山城屋佐兵衛 ほか

-

UV

Mirador

外科医法 巻四,佐藤 舜海,慶応元年11月,山城屋佐兵衛 ほか

外科医法 巻四,佐藤 舜海,慶応元年11月,山城屋佐兵衛 ほか

-

UV

Mirador

外科医法 巻五,佐藤 舜海,慶応元年11月,山城屋佐兵衛 ほか

外科医法 巻五,佐藤 舜海,慶応元年11月,山城屋佐兵衛 ほか

-

UV

Mirador

外科医法 巻六,佐藤 舜海,慶応元年11月,山城屋佐兵衛 ほか

外科医法 巻六,佐藤 舜海,慶応元年11月,山城屋佐兵衛 ほか

-

UV

Mirador

外科医法 巻七,佐藤 舜海,慶応元年11月,山城屋佐兵衛 ほか

外科医法 巻七,佐藤 舜海,慶応元年11月,山城屋佐兵衛 ほか

-

UV

Mirador

外科医法 巻八,佐藤 舜海,慶応元年11月,山城屋佐兵衛 ほか

外科医法 巻八,佐藤 舜海,慶応元年11月,山城屋佐兵衛 ほか

-

UV

Mirador

外科医法 巻九,佐藤 舜海,慶応元年11月,山城屋佐兵衛 ほか

外科医法 巻九,佐藤 舜海,慶応元年11月,山城屋佐兵衛 ほか

-

UV

Mirador

建殊録 , 附録 鶴台先生問東洞先生書 ,吉益 東洞 口述 , 巌恭 敬甫 輯録,宝暦13年,斯文堂林宗兵衛発行

建殊録 , 附録 鶴台先生問東洞先生書 ,吉益 東洞 口述 , 巌恭 敬甫 輯録,宝暦13年,斯文堂林宗兵衛発行

-

UV

Mirador

広恵済急方 (上・中・下) 上巻,多紀 元悳,寛政2年,須原屋茂兵衛 ほか

広恵済急方 (上・中・下) 上巻,多紀 元悳,寛政2年,須原屋茂兵衛 ほか

-

UV

Mirador

広恵済急方 (上・中・下) 中巻,多紀 元悳,寛政2年,須原屋茂兵衛 ほか

広恵済急方 (上・中・下) 中巻,多紀 元悳,寛政2年,須原屋茂兵衛 ほか

-

UV

Mirador

広恵済急方 (上・中・下) 下巻,多紀 元悳,寛政2年,須原屋茂兵衛 ほか

広恵済急方 (上・中・下) 下巻,多紀 元悳,寛政2年,須原屋茂兵衛 ほか

-

UV

Mirador

皇国名医伝 上,浅田 宗伯栗園(惟常),嘉永4年,勿誤薬室蔵版

皇国名医伝 上,浅田 宗伯栗園(惟常),嘉永4年,勿誤薬室蔵版

-

UV

Mirador

皇国名医伝 中,浅田 宗伯栗園(惟常),嘉永4年,勿誤薬室蔵版

皇国名医伝 中,浅田 宗伯栗園(惟常),嘉永4年,勿誤薬室蔵版

-

UV

Mirador

皇国名医伝 下,浅田 宗伯栗園(惟常),嘉永4年,勿誤薬室蔵版

皇国名医伝 下,浅田 宗伯栗園(惟常),嘉永4年,勿誤薬室蔵版

-

UV

Mirador

校正・病因考 巻之上,後藤 衡陽,文化12年,須原屋伊八 ほか

校正・病因考 巻之上,後藤 衡陽,文化12年,須原屋伊八 ほか

-

UV

Mirador

校正・病因考 巻之下,後藤 衡陽,文化12年,須原屋伊八 ほか

校正・病因考 巻之下,後藤 衡陽,文化12年,須原屋伊八 ほか

-

UV

Mirador

御膳本草 ,渡嘉敷 親雲上 編(諸見里),天保3年(道光12年正),

御膳本草 ,渡嘉敷 親雲上 編(諸見里),天保3年(道光12年正),

-

UV

Mirador

虎狼痢治準 ,緒方 洪庵 訳述,安政5年8月(刊行年ニ4年初秋とある),適々斉蔵版若山屋茂助 ほか

虎狼痢治準 ,緒方 洪庵 訳述,安政5年8月(刊行年ニ4年初秋とある),適々斉蔵版若山屋茂助 ほか

-

UV

Mirador

察病亀鑑 巻之上,青木 浩斎,安政4年,須原屋茂兵衛 ほか

察病亀鑑 巻之上,青木 浩斎,安政4年,須原屋茂兵衛 ほか

-

UV

Mirador

察病亀鑑 巻之中,青木 浩斎,安政4年,須原屋茂兵衛 ほか

察病亀鑑 巻之中,青木 浩斎,安政4年,須原屋茂兵衛 ほか

-

UV

Mirador

察病亀鑑 巻之下,青木 浩斎,安政4年,須原屋茂兵衛 ほか

察病亀鑑 巻之下,青木 浩斎,安政4年,須原屋茂兵衛 ほか

-

UV

Mirador

察病指南 (全) ,施 桂堂,正保3年(丙戌),

察病指南 (全) ,施 桂堂,正保3年(丙戌),

-

UV

Mirador

産科探頷図訣 一,水原 義博,天保6年,

産科探頷図訣 一,水原 義博,天保6年,

-

UV

Mirador

産科探頷図訣 二,水原 義博,天保6年,

産科探頷図訣 二,水原 義博,天保6年,

-

UV

Mirador

産術内外秘訣 (全) ,三宅 春齢 記,天保7年,

産術内外秘訣 (全) ,三宅 春齢 記,天保7年,

-

UV

Mirador

産論 , 子玄子産論 ,賀川 玄悦,安永4年,済世館

産論 , 子玄子産論 ,賀川 玄悦,安永4年,済世館

-

UV

Mirador

子玄子産論 巻三、四、附録 (合本) ,賀川 玄悦,明和2年8月,河南四郎兵衛 ほか

子玄子産論 巻三、四、附録 (合本) ,賀川 玄悦,明和2年8月,河南四郎兵衛 ほか

-

UV

Mirador

七新薬 上,司馬 凌海 訳,文久2年,尚新堂蔵板須原屋茂兵衛 ほか

七新薬 上,司馬 凌海 訳,文久2年,尚新堂蔵板須原屋茂兵衛 ほか

-

UV

Mirador

七新薬 中,司馬 凌海 訳,文久2年,尚新堂蔵板須原屋茂兵衛 ほか

七新薬 中,司馬 凌海 訳,文久2年,尚新堂蔵板須原屋茂兵衛 ほか

-

UV

Mirador

七新薬 下,司馬 凌海 訳,文久2年,尚新堂蔵板須原屋茂兵衛 ほか

七新薬 下,司馬 凌海 訳,文久2年,尚新堂蔵板須原屋茂兵衛 ほか

-

UV

Mirador

袖珍仙方 ,奈良 宗哲,正徳5年2月,中川茂兵衛

袖珍仙方 ,奈良 宗哲,正徳5年2月,中川茂兵衛

-

UV

Mirador

(重訂) 解体新書 序・附言,大槻 玄沢,文政9年7月,植村藤右衛門 ほか

(重訂) 解体新書 序・附言,大槻 玄沢,文政9年7月,植村藤右衛門 ほか

-

UV

Mirador

(重訂) 解体新書 巻之一,大槻 玄沢,文政9年7月,植村藤右衛門 ほか

(重訂) 解体新書 巻之一,大槻 玄沢,文政9年7月,植村藤右衛門 ほか

-

UV

Mirador

(重訂) 解体新書 巻之二,大槻 玄沢,文政9年7月,植村藤右衛門 ほか

(重訂) 解体新書 巻之二,大槻 玄沢,文政9年7月,植村藤右衛門 ほか

-

UV

Mirador

(重訂) 解体新書 巻之三,大槻 玄沢,文政9年7月,植村藤右衛門 ほか

(重訂) 解体新書 巻之三,大槻 玄沢,文政9年7月,植村藤右衛門 ほか

-

UV

Mirador

(重訂) 解体新書 巻之四,大槻 玄沢,文政9年7月,植村藤右衛門 ほか

(重訂) 解体新書 巻之四,大槻 玄沢,文政9年7月,植村藤右衛門 ほか

-

UV

Mirador

(重訂) 解体新書 巻之五,大槻 玄沢,文政9年7月,植村藤右衛門 ほか

(重訂) 解体新書 巻之五,大槻 玄沢,文政9年7月,植村藤右衛門 ほか

-

UV

Mirador

(重訂) 解体新書 巻之六,大槻 玄沢,文政9年7月,植村藤右衛門 ほか

(重訂) 解体新書 巻之六,大槻 玄沢,文政9年7月,植村藤右衛門 ほか

-

UV

Mirador

(重訂) 解体新書 巻之七,大槻 玄沢,文政9年7月,植村藤右衛門 ほか

(重訂) 解体新書 巻之七,大槻 玄沢,文政9年7月,植村藤右衛門 ほか

-

UV

Mirador

(重訂) 解体新書 巻之八,大槻 玄沢,文政9年7月,植村藤右衛門 ほか

(重訂) 解体新書 巻之八,大槻 玄沢,文政9年7月,植村藤右衛門 ほか

-

UV

Mirador

(重訂) 解体新書 巻之九,大槻 玄沢,文政9年7月,植村藤右衛門 ほか

(重訂) 解体新書 巻之九,大槻 玄沢,文政9年7月,植村藤右衛門 ほか

-

UV

Mirador

(重訂) 解体新書 巻之十,大槻 玄沢,文政9年7月,植村藤右衛門 ほか

(重訂) 解体新書 巻之十,大槻 玄沢,文政9年7月,植村藤右衛門 ほか

-

UV

Mirador

(重訂) 解体新書 巻之十一,大槻 玄沢,文政9年7月,植村藤右衛門 ほか

(重訂) 解体新書 巻之十一,大槻 玄沢,文政9年7月,植村藤右衛門 ほか

-

UV

Mirador

(重訂) 解体新書 巻之十二,大槻 玄沢,文政9年7月,植村藤右衛門 ほか

(重訂) 解体新書 巻之十二,大槻 玄沢,文政9年7月,植村藤右衛門 ほか

-

UV

Mirador

聖功方 , 授蒙聖功方 (全) 巻上,曲直瀬 道三,慶長5年,

聖功方 , 授蒙聖功方 (全) 巻上,曲直瀬 道三,慶長5年,

-

UV

Mirador

聖功方 , 授蒙聖功方 (全) 巻下,曲直瀬 道三,慶長5年,

聖功方 , 授蒙聖功方 (全) 巻下,曲直瀬 道三,慶長5年,

-

UV

Mirador

常房総採薬録 (全) ,内山 覚中,享和4年2月,医学館

常房総採薬録 (全) ,内山 覚中,享和4年2月,医学館

-

UV

Mirador

新刊黄帝明堂灸経 (元和版) ,宝 桂芳,元和,

新刊黄帝明堂灸経 (元和版) ,宝 桂芳,元和,

-

UV

Mirador

増補・傳氏審視瑶函眼科大全・附図説 巻一,傳 仁宇,明代崇禎17年序文記事あり,不明

増補・傳氏審視瑶函眼科大全・附図説 巻一,傳 仁宇,明代崇禎17年序文記事あり,不明

-

UV

Mirador

増補・傳氏審視瑶函眼科大全・附図説 巻二,傳 仁宇,明代崇禎17年序文記事あり,不明

増補・傳氏審視瑶函眼科大全・附図説 巻二,傳 仁宇,明代崇禎17年序文記事あり,不明

-

UV

Mirador

審視瑤凾 巻三~四~五~六のみ (傳氏眼科審視瑤凾) 巻三,傳 仁宇,不明,舶載本か?

審視瑤凾 巻三~四~五~六のみ (傳氏眼科審視瑤凾) 巻三,傳 仁宇,不明,舶載本か?

-

UV

Mirador

審視瑤凾 巻三~四~五~六のみ (傳氏眼科審視瑤凾) 巻四,傳 仁宇,不明,舶載本か?

審視瑤凾 巻三~四~五~六のみ (傳氏眼科審視瑤凾) 巻四,傳 仁宇,不明,舶載本か?

-

UV

Mirador

審視瑤凾 巻三~四~五~六のみ (傳氏眼科審視瑤凾) 巻五,傳 仁宇,不明,舶載本か?

審視瑤凾 巻三~四~五~六のみ (傳氏眼科審視瑤凾) 巻五,傳 仁宇,不明,舶載本か?

-

UV

Mirador

審視瑤凾 巻三~四~五~六のみ (傳氏眼科審視瑤凾) 巻六,傳 仁宇,不明,舶載本か?

審視瑤凾 巻三~四~五~六のみ (傳氏眼科審視瑤凾) 巻六,傳 仁宇,不明,舶載本か?

-

UV

Mirador

鍼道発秘 ,葦原 英俊,天保5年3月,

鍼道発秘 ,葦原 英俊,天保5年3月,

-

UV

Mirador

欺篤魯黙児砲痍論 巻一,佐藤 尚中,慶応元年5月,山城屋佐兵衛 ほか

欺篤魯黙児砲痍論 巻一,佐藤 尚中,慶応元年5月,山城屋佐兵衛 ほか

-

UV

Mirador

欺篤魯黙児砲痍論 巻二,佐藤 尚中,慶応元年5月,山城屋佐兵衛 ほか

欺篤魯黙児砲痍論 巻二,佐藤 尚中,慶応元年5月,山城屋佐兵衛 ほか

-

UV

Mirador

清眼医方 ,馬島 清眼,,

清眼医方 ,馬島 清眼,,

-

UV

Mirador

青嚢珍珠 巻上,江馬 天江,安政4年,精勤堂蔵版

青嚢珍珠 巻上,江馬 天江,安政4年,精勤堂蔵版

-

UV

Mirador

青嚢珍珠 巻中,江馬 天江,安政4年,精勤堂蔵版

青嚢珍珠 巻中,江馬 天江,安政4年,精勤堂蔵版

-

UV

Mirador

青嚢珍珠 巻下,江馬 天江,安政4年,精勤堂蔵版

青嚢珍珠 巻下,江馬 天江,安政4年,精勤堂蔵版

-

UV

Mirador

西洋医事集成宝函 ,ウォイッツ , オランダ訳 スメツレンチン , 和訳 橋本 宗吉,文政6年,絲漢堂蔵板河内屋太助 ほか

西洋医事集成宝函 ,ウォイッツ , オランダ訳 スメツレンチン , 和訳 橋本 宗吉,文政6年,絲漢堂蔵板河内屋太助 ほか

-

UV

Mirador

洗冤録 巻一,陳 明善,乾隆49年,

洗冤録 巻一,陳 明善,乾隆49年,

-

UV

Mirador

洗冤録 巻二,陳 明善,乾隆49年,

洗冤録 巻二,陳 明善,乾隆49年,

-

UV

Mirador

洗冤録 巻三,陳 明善,乾隆49年,

洗冤録 巻三,陳 明善,乾隆49年,

-

UV

Mirador

洗冤録 巻四,陳 明善,乾隆49年,

洗冤録 巻四,陳 明善,乾隆49年,

-

UV

Mirador

全体新論 ,英人 合信 著,咸豊元年,墨海書舘蔵板

全体新論 ,英人 合信 著,咸豊元年,墨海書舘蔵板

-

UV

Mirador

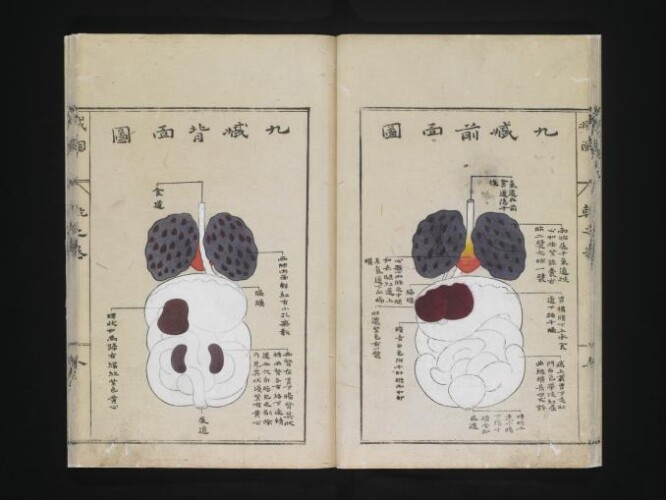

蔵志 (全) 乾之巻,山脇 東洋,宝暦9年,養寿院蔵版

蔵志 (全) 乾之巻,山脇 東洋,宝暦9年,養寿院蔵版

-

UV

Mirador

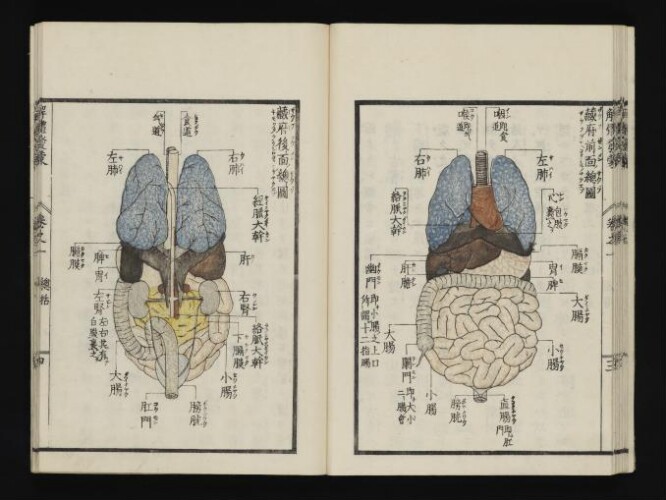

蔵志 (全) 坤之巻,山脇 東洋,宝暦9年,養寿院蔵版

蔵志 (全) 坤之巻,山脇 東洋,宝暦9年,養寿院蔵版

-

UV

Mirador

臓腑真写 , 解体発蒙 巻之一,三谷 公器,文化10年11月,魚崎本三郎 ほか

臓腑真写 , 解体発蒙 巻之一,三谷 公器,文化10年11月,魚崎本三郎 ほか

-

UV

Mirador

臓腑真写 , 解体発蒙 巻之二,三谷 公器,文化10年11月,魚崎本三郎 ほか

臓腑真写 , 解体発蒙 巻之二,三谷 公器,文化10年11月,魚崎本三郎 ほか

-

UV

Mirador

臓腑真写 , 解体発蒙 巻之三,三谷 公器,文化10年11月,魚崎本三郎 ほか

臓腑真写 , 解体発蒙 巻之三,三谷 公器,文化10年11月,魚崎本三郎 ほか

-

UV

Mirador

臓腑真写 , 解体発蒙 巻之四,三谷 公器,文化10年11月,魚崎本三郎 ほか

臓腑真写 , 解体発蒙 巻之四,三谷 公器,文化10年11月,魚崎本三郎 ほか

-

UV

Mirador

臓腑真写 , 解体発蒙 附録,三谷 公器,文化10年11月,魚崎本三郎 ほか

臓腑真写 , 解体発蒙 附録,三谷 公器,文化10年11月,魚崎本三郎 ほか

-

UV

Mirador

泰西疫論 前編神経疫部、後編腐敗疫部 前編乾,新宮 凉庭 訳,天保6年,

泰西疫論 前編神経疫部、後編腐敗疫部 前編乾,新宮 凉庭 訳,天保6年,

-

UV

Mirador

泰西疫論 前編神経疫部、後編腐敗疫部 前編坤,新宮 凉庭 訳,天保6年,

泰西疫論 前編神経疫部、後編腐敗疫部 前編坤,新宮 凉庭 訳,天保6年,

-

UV

Mirador

泰西疫論 前編神経疫部、後編腐敗疫部 後編乾,新宮 凉庭 訳,天保6年,

泰西疫論 前編神経疫部、後編腐敗疫部 後編乾,新宮 凉庭 訳,天保6年,

-

UV

Mirador

泰西疫論 前編神経疫部、後編腐敗疫部 後編坤,新宮 凉庭 訳,天保6年,

泰西疫論 前編神経疫部、後編腐敗疫部 後編坤,新宮 凉庭 訳,天保6年,

-

UV

Mirador

治方佩玦 ,能条 玄長,文化9年5月,

治方佩玦 ,能条 玄長,文化9年5月,

-

UV

Mirador

通用古方詩括 ,猪飼可久軒,万治3年,秋田屋平左衛門

通用古方詩括 ,猪飼可久軒,万治3年,秋田屋平左衛門

-

UV

Mirador

吐方考 (完) ,永富 独嘯庵,宝暦13年,河内屋喜兵衛

吐方考 (完) ,永富 独嘯庵,宝暦13年,河内屋喜兵衛

-

UV

Mirador

内科撰要 (増補重訂・内科撰要) 巻一,ヨハネス・ゴルテル 著, 宇田川 玄随 訳,文政9年8月,須原屋伊八 ほか

内科撰要 (増補重訂・内科撰要) 巻一,ヨハネス・ゴルテル 著, 宇田川 玄随 訳,文政9年8月,須原屋伊八 ほか

-

UV

Mirador

内科撰要 (増補重訂・内科撰要) 巻二,ヨハネス・ゴルテル 著, 宇田川 玄随 訳,文政9年8月,須原屋伊八 ほか

内科撰要 (増補重訂・内科撰要) 巻二,ヨハネス・ゴルテル 著, 宇田川 玄随 訳,文政9年8月,須原屋伊八 ほか

-

UV

Mirador

内科撰要 (増補重訂・内科撰要) 巻三,ヨハネス・ゴルテル 著, 宇田川 玄随 訳,文政9年8月,須原屋伊八 ほか

内科撰要 (増補重訂・内科撰要) 巻三,ヨハネス・ゴルテル 著, 宇田川 玄随 訳,文政9年8月,須原屋伊八 ほか

-

UV

Mirador

内科撰要 (増補重訂・内科撰要) 巻四,ヨハネス・ゴルテル 著, 宇田川 玄随 訳,文政9年8月,須原屋伊八 ほか

内科撰要 (増補重訂・内科撰要) 巻四,ヨハネス・ゴルテル 著, 宇田川 玄随 訳,文政9年8月,須原屋伊八 ほか

-

UV

Mirador

内科撰要 (増補重訂・内科撰要) 巻五,ヨハネス・ゴルテル 著, 宇田川 玄随 訳,文政9年8月,須原屋伊八 ほか

内科撰要 (増補重訂・内科撰要) 巻五,ヨハネス・ゴルテル 著, 宇田川 玄随 訳,文政9年8月,須原屋伊八 ほか

-

UV

Mirador

内科撰要 (増補重訂・内科撰要) 巻六,ヨハネス・ゴルテル 著, 宇田川 玄随 訳,文政9年8月,須原屋伊八 ほか

内科撰要 (増補重訂・内科撰要) 巻六,ヨハネス・ゴルテル 著, 宇田川 玄随 訳,文政9年8月,須原屋伊八 ほか

-

UV

Mirador

内科撰要 (増補重訂・内科撰要) 巻七,ヨハネス・ゴルテル 著, 宇田川 玄随 訳,文政9年8月,須原屋伊八 ほか

内科撰要 (増補重訂・内科撰要) 巻七,ヨハネス・ゴルテル 著, 宇田川 玄随 訳,文政9年8月,須原屋伊八 ほか

-

UV

Mirador

内科撰要 (増補重訂・内科撰要) 巻八,ヨハネス・ゴルテル 著, 宇田川 玄随 訳,文政9年8月,須原屋伊八 ほか

内科撰要 (増補重訂・内科撰要) 巻八,ヨハネス・ゴルテル 著, 宇田川 玄随 訳,文政9年8月,須原屋伊八 ほか

-

UV

Mirador

内科撰要 (増補重訂・内科撰要) 巻九,ヨハネス・ゴルテル 著, 宇田川 玄随 訳,文政9年8月,須原屋伊八 ほか

内科撰要 (増補重訂・内科撰要) 巻九,ヨハネス・ゴルテル 著, 宇田川 玄随 訳,文政9年8月,須原屋伊八 ほか

-

UV

Mirador

内科撰要 (増補重訂・内科撰要) 巻十,ヨハネス・ゴルテル 著, 宇田川 玄随 訳,文政9年8月,須原屋伊八 ほか

内科撰要 (増補重訂・内科撰要) 巻十,ヨハネス・ゴルテル 著, 宇田川 玄随 訳,文政9年8月,須原屋伊八 ほか

-

UV

Mirador

内科撰要 (増補重訂・内科撰要) 巻十一,ヨハネス・ゴルテル 著, 宇田川 玄随 訳,文政9年8月,須原屋伊八 ほか

内科撰要 (増補重訂・内科撰要) 巻十一,ヨハネス・ゴルテル 著, 宇田川 玄随 訳,文政9年8月,須原屋伊八 ほか

-

UV

Mirador

内科撰要 (増補重訂・内科撰要) 巻十二,ヨハネス・ゴルテル 著, 宇田川 玄随 訳,文政9年8月,須原屋伊八 ほか

内科撰要 (増補重訂・内科撰要) 巻十二,ヨハネス・ゴルテル 著, 宇田川 玄随 訳,文政9年8月,須原屋伊八 ほか

-

UV

Mirador

内科撰要 (増補重訂・内科撰要) 巻十三,ヨハネス・ゴルテル 著, 宇田川 玄随 訳,文政9年8月,須原屋伊八 ほか

内科撰要 (増補重訂・内科撰要) 巻十三,ヨハネス・ゴルテル 著, 宇田川 玄随 訳,文政9年8月,須原屋伊八 ほか

-

UV

Mirador

内科撰要 (増補重訂・内科撰要) 巻十四,ヨハネス・ゴルテル 著, 宇田川 玄随 訳,文政9年8月,須原屋伊八 ほか

内科撰要 (増補重訂・内科撰要) 巻十四,ヨハネス・ゴルテル 著, 宇田川 玄随 訳,文政9年8月,須原屋伊八 ほか

-

UV

Mirador

内科撰要 (増補重訂・内科撰要) 巻十五,ヨハネス・ゴルテル 著, 宇田川 玄随 訳,文政9年8月,須原屋伊八 ほか

内科撰要 (増補重訂・内科撰要) 巻十五,ヨハネス・ゴルテル 著, 宇田川 玄随 訳,文政9年8月,須原屋伊八 ほか

-

UV

Mirador

内治全書 , 扶氏経験遺訓・甲 ,扶歇蘭度,安政4年8月,致高館蔵版

内治全書 , 扶氏経験遺訓・甲 ,扶歇蘭度,安政4年8月,致高館蔵版

-

UV

Mirador

難経本義 巻之上,滑 寿,元禄3年8月,生自堂利倉屋喜兵衛

難経本義 巻之上,滑 寿,元禄3年8月,生自堂利倉屋喜兵衛

-

UV

Mirador

難経本義 巻之下,滑 寿,元禄3年8月,生自堂利倉屋喜兵衛

難経本義 巻之下,滑 寿,元禄3年8月,生自堂利倉屋喜兵衛

-

UV

Mirador

能毒 ,曲直瀬 玄朔,正保2年3月,

能毒 ,曲直瀬 玄朔,正保2年3月,

-

UV

Mirador

病因精義 巻之一,小森 桃塢,文政10年5月,貽安斎蔵版吉田屋治兵衛

病因精義 巻之一,小森 桃塢,文政10年5月,貽安斎蔵版吉田屋治兵衛

-

UV

Mirador

病因精義 巻之二,小森 桃塢,文政10年5月,貽安斎蔵版吉田屋治兵衛

病因精義 巻之二,小森 桃塢,文政10年5月,貽安斎蔵版吉田屋治兵衛

-

UV

Mirador

病因精義 巻之三,小森 桃塢,文政10年5月,貽安斎蔵版吉田屋治兵衛

病因精義 巻之三,小森 桃塢,文政10年5月,貽安斎蔵版吉田屋治兵衛

-

UV

Mirador

病因精義 巻之四,小森 桃塢,文政10年5月,貽安斎蔵版吉田屋治兵衛

病因精義 巻之四,小森 桃塢,文政10年5月,貽安斎蔵版吉田屋治兵衛

-

UV

Mirador

病因精義 巻之五,小森 桃塢,文政10年5月,貽安斎蔵版吉田屋治兵衛

病因精義 巻之五,小森 桃塢,文政10年5月,貽安斎蔵版吉田屋治兵衛

-

UV

Mirador

病因精義 巻之六,小森 桃塢,文政10年5月,貽安斎蔵版吉田屋治兵衛

病因精義 巻之六,小森 桃塢,文政10年5月,貽安斎蔵版吉田屋治兵衛

-

UV

Mirador

病因精義 巻之七,小森 桃塢,文政10年5月,貽安斎蔵版吉田屋治兵衛

病因精義 巻之七,小森 桃塢,文政10年5月,貽安斎蔵版吉田屋治兵衛

-

UV

Mirador

病因精義 巻之八,小森 桃塢,文政10年5月,貽安斎蔵版吉田屋治兵衛

病因精義 巻之八,小森 桃塢,文政10年5月,貽安斎蔵版吉田屋治兵衛

-

UV

Mirador

病因精義 巻之九,小森 桃塢,文政10年5月,貽安斎蔵版吉田屋治兵衛

病因精義 巻之九,小森 桃塢,文政10年5月,貽安斎蔵版吉田屋治兵衛

-

UV

Mirador

病因精義 巻之十,小森 桃塢,文政10年5月,貽安斎蔵版吉田屋治兵衛

病因精義 巻之十,小森 桃塢,文政10年5月,貽安斎蔵版吉田屋治兵衛

-

UV

Mirador

病名集 ,不明,,

病名集 ,不明,,

-

UV

Mirador

病学通論 巻之一,緒方 洪庵,嘉永2年,適々斎蔵青黎閣発売

病学通論 巻之一,緒方 洪庵,嘉永2年,適々斎蔵青黎閣発売

-

UV

Mirador

病学通論 巻之二,緒方 洪庵,嘉永2年,適々斎蔵青黎閣発売

病学通論 巻之二,緒方 洪庵,嘉永2年,適々斎蔵青黎閣発売

-

UV

Mirador

病学通論 巻之三,緒方 洪庵,嘉永2年,適々斎蔵青黎閣発売

病学通論 巻之三,緒方 洪庵,嘉永2年,適々斎蔵青黎閣発売

-

UV

Mirador

腹胗録 , 含章斉腹診録 ,和田 東郭,嘉永3年,交修社蔵版

腹胗録 , 含章斉腹診録 ,和田 東郭,嘉永3年,交修社蔵版

-

UV

Mirador

扶氏経験遺訓薬方 , 外題 扶氏薬方 巻一,フーフェランド 著 , 緒方 洪庵 訳,安政4年,

扶氏経験遺訓薬方 , 外題 扶氏薬方 巻一,フーフェランド 著 , 緒方 洪庵 訳,安政4年,

-

UV

Mirador

扶氏経験遺訓薬方 , 外題 扶氏薬方 巻二,フーフェランド 著 , 緒方 洪庵 訳,安政4年,

扶氏経験遺訓薬方 , 外題 扶氏薬方 巻二,フーフェランド 著 , 緒方 洪庵 訳,安政4年,

-

UV

Mirador

扶氏診断 巻之上,山本 節庵,安政5年,

扶氏診断 巻之上,山本 節庵,安政5年,

-

UV

Mirador

扶氏診断 巻之中,山本 節庵,安政5年,

扶氏診断 巻之中,山本 節庵,安政5年,

-

UV

Mirador

扶氏診断 巻之下,山本 節庵,安政5年,

扶氏診断 巻之下,山本 節庵,安政5年,

-

UV

Mirador

婦人臓図 -『玉砕臓図』の副本 ,菅原 誠意,安永3年,

婦人臓図 -『玉砕臓図』の副本 ,菅原 誠意,安永3年,

-

UV

Mirador

婦人病論 前編一,訳 船曳 修徳(卓堂),嘉永3年,蠖屈舎蔵版須原屋伊八 ほか

婦人病論 前編一,訳 船曳 修徳(卓堂),嘉永3年,蠖屈舎蔵版須原屋伊八 ほか

-

UV

Mirador

婦人病論 前編二,訳 船曳 修徳(卓堂),嘉永3年,蠖屈舎蔵版須原屋伊八 ほか

婦人病論 前編二,訳 船曳 修徳(卓堂),嘉永3年,蠖屈舎蔵版須原屋伊八 ほか

-

UV

Mirador

婦人病論 前編三,訳 船曳 修徳(卓堂),嘉永3年,蠖屈舎蔵版須原屋伊八 ほか

婦人病論 前編三,訳 船曳 修徳(卓堂),嘉永3年,蠖屈舎蔵版須原屋伊八 ほか

-

UV

Mirador

婦人病論 後編一,訳 船曳 修徳(卓堂),嘉永3年,蠖屈舎蔵版須原屋伊八 ほか

婦人病論 後編一,訳 船曳 修徳(卓堂),嘉永3年,蠖屈舎蔵版須原屋伊八 ほか

-

UV

Mirador

婦人病論 後編二,訳 船曳 修徳(卓堂),嘉永3年,蠖屈舎蔵版須原屋伊八 ほか

婦人病論 後編二,訳 船曳 修徳(卓堂),嘉永3年,蠖屈舎蔵版須原屋伊八 ほか

-

UV

Mirador

婦人病論 後編三,訳 船曳 修徳(卓堂),嘉永3年,蠖屈舎蔵版須原屋伊八 ほか

婦人病論 後編三,訳 船曳 修徳(卓堂),嘉永3年,蠖屈舎蔵版須原屋伊八 ほか

-

UV

Mirador

本朝医考 ,黒川 道祐,寛文3年,田原仁左衛門刻

本朝医考 ,黒川 道祐,寛文3年,田原仁左衛門刻

-

UV

Mirador

蔓難録 壹,龍 洲柘 , 柘植 彰常,享和元年,藤屋徳兵衛

蔓難録 壹,龍 洲柘 , 柘植 彰常,享和元年,藤屋徳兵衛

-

UV

Mirador

蔓難録 貮,龍 洲柘 , 柘植 彰常,享和元年,藤屋徳兵衛

蔓難録 貮,龍 洲柘 , 柘植 彰常,享和元年,藤屋徳兵衛

-

UV

Mirador

蔓難録 参,龍 洲柘 , 柘植 彰常,享和元年,藤屋徳兵衛

蔓難録 参,龍 洲柘 , 柘植 彰常,享和元年,藤屋徳兵衛

-

UV

Mirador

蔓難録 四,龍 洲柘 , 柘植 彰常,享和元年,藤屋徳兵衛

蔓難録 四,龍 洲柘 , 柘植 彰常,享和元年,藤屋徳兵衛

-

UV

Mirador

蔓難録 五,龍 洲柘 , 柘植 彰常,享和元年,榛屋徳兵衛

蔓難録 五,龍 洲柘 , 柘植 彰常,享和元年,榛屋徳兵衛

-

UV

Mirador

妙薬手引草 ,申斎 独妙,天明3年5月,片野東四郎 ほか

妙薬手引草 ,申斎 独妙,天明3年5月,片野東四郎 ほか

-

UV

Mirador

新註無冤録 上,王 與,正統3年11月,

新註無冤録 上,王 與,正統3年11月,

-

UV

Mirador

新註無冤録 下,王 與,正統3年11月,

新註無冤録 下,王 與,正統3年11月,

-

UV

Mirador

無寃録述, 内題 検屍法 上巻,河合 尚久,嘉永7年8月,村松九兵衛 ほか

無寃録述, 内題 検屍法 上巻,河合 尚久,嘉永7年8月,村松九兵衛 ほか

-

UV

Mirador

無寃録述, 内題 検屍法 下巻,河合 尚久,嘉永7年8月,村松九兵衛 ほか

無寃録述, 内題 検屍法 下巻,河合 尚久,嘉永7年8月,村松九兵衛 ほか

-

UV

Mirador

目病眞論 ,中目 樗山,嘉永3年,

目病眞論 ,中目 樗山,嘉永3年,

-

UV

Mirador

薬徴 上,吉益 東洞,明和8年,出雲寺文治郎 ほか

薬徴 上,吉益 東洞,明和8年,出雲寺文治郎 ほか

-

UV

Mirador

薬徴 中,吉益 東洞,明和8年,出雲寺文治郎 ほか

薬徴 中,吉益 東洞,明和8年,出雲寺文治郎 ほか

-

UV

Mirador

薬徴 下,吉益 東洞,明和8年,出雲寺文治郎 ほか

薬徴 下,吉益 東洞,明和8年,出雲寺文治郎 ほか

-

UV

Mirador

大和本草諸品図 上,貝原 益軒,正徳5年正月,永田調兵衛

大和本草諸品図 上,貝原 益軒,正徳5年正月,永田調兵衛

-

UV

Mirador

大和本草諸品図 中,貝原 益軒,正徳5年正月,永田調兵衛

大和本草諸品図 中,貝原 益軒,正徳5年正月,永田調兵衛

-

UV

Mirador

大和本草諸品図 下,貝原 益軒,正徳5年正月,永田調兵衛

大和本草諸品図 下,貝原 益軒,正徳5年正月,永田調兵衛

-

UV

Mirador

瘍科新選 腫瘍篇上 一,杉田 錦腸(立卿),天保3年3月,天其楼蔵版千鐘房発売勝村次右衛門 ほか

瘍科新選 腫瘍篇上 一,杉田 錦腸(立卿),天保3年3月,天其楼蔵版千鐘房発売勝村次右衛門 ほか

-

UV

Mirador

瘍科新選 腫瘍篇下 二,杉田 錦腸(立卿),天保3年3月,天其楼蔵版千鐘房発売勝村次右衛門 ほか

瘍科新選 腫瘍篇下 二,杉田 錦腸(立卿),天保3年3月,天其楼蔵版千鐘房発売勝村次右衛門 ほか

-

UV

Mirador

瘍科新選 潰瘍篇 三,杉田 錦腸(立卿),天保3年3月,天其楼蔵版千鐘房発売勝村次右衛門 ほか

瘍科新選 潰瘍篇 三,杉田 錦腸(立卿),天保3年3月,天其楼蔵版千鐘房発売勝村次右衛門 ほか

-

UV

Mirador

瘍科新選 創傷篇 脱垂篇 四,杉田 錦腸(立卿),天保3年3月,天其楼蔵版千鐘房発売勝村次右衛門 ほか

瘍科新選 創傷篇 脱垂篇 四,杉田 錦腸(立卿),天保3年3月,天其楼蔵版千鐘房発売勝村次右衛門 ほか

-

UV

Mirador

瘍科新選 薬剤篇 五,杉田 錦腸(立卿),天保3年3月,天其楼蔵版千鐘房発売勝村次右衛門 ほか

瘍科新選 薬剤篇 五,杉田 錦腸(立卿),天保3年3月,天其楼蔵版千鐘房発売勝村次右衛門 ほか

-

UV

Mirador

養生法 上,松本 良順 著 , 山内 豊城 補注,元治元年,英蘭堂嶋村屋利助

養生法 上,松本 良順 著 , 山内 豊城 補注,元治元年,英蘭堂嶋村屋利助

-

UV

Mirador

養生法 下,松本 良順 著 , 山内 豊城 補注,元治元年,英蘭 堂嶋村屋利助

養生法 下,松本 良順 著 , 山内 豊城 補注,元治元年,英蘭 堂嶋村屋利助

-

UV

Mirador

幼幼精義 巻之一,堀内 素堂 訳,嘉永元年,須原屋伊八

幼幼精義 巻之一,堀内 素堂 訳,嘉永元年,須原屋伊八

-

UV

Mirador

幼幼精義 巻之二,堀内 素堂 訳,嘉永元年,須原屋伊八

幼幼精義 巻之二,堀内 素堂 訳,嘉永元年,須原屋伊八

-

UV

Mirador

幼幼精義 巻之三,堀内 素堂 訳,嘉永元年,須原屋伊八

幼幼精義 巻之三,堀内 素堂 訳,嘉永元年,須原屋伊八

-

UV

Mirador

幼幼精義 巻之四,堀内 素堂 訳,嘉永元年,須原屋伊八

幼幼精義 巻之四,堀内 素堂 訳,嘉永元年,須原屋伊八

-

UV

Mirador

幼幼精義 巻之五,堀内 素堂 訳,嘉永元年,須原屋伊八

幼幼精義 巻之五,堀内 素堂 訳,嘉永元年,須原屋伊八

-

UV

Mirador

幼幼精義 巻之六,堀内 素堂 訳,嘉永元年,須原屋伊八

幼幼精義 巻之六,堀内 素堂 訳,嘉永元年,須原屋伊八

-

UV

Mirador

幼幼精義 巻之七,堀内 素堂 訳,嘉永元年,須原屋伊八

幼幼精義 巻之七,堀内 素堂 訳,嘉永元年,須原屋伊八

-

UV

Mirador

蘭方枢機 一,小森 玄良 , 義啓 , 桃鴻,文化14年(校正版)(文化4年初版),貽安斎蔵版

蘭方枢機 一,小森 玄良 , 義啓 , 桃鴻,文化14年(校正版)(文化4年初版),貽安斎蔵版

-

UV

Mirador

蘭方枢機 二,小森 玄良 , 義啓 , 桃鴻,文化14年(校正版)(文化4年初版),貽安斎蔵版

蘭方枢機 二,小森 玄良 , 義啓 , 桃鴻,文化14年(校正版)(文化4年初版),貽安斎蔵版

-

UV

Mirador

蘭方枢機 三,小森 玄良 , 義啓 , 桃鴻,文化14年(校正版)(文化4年初版),貽安斎蔵版

蘭方枢機 三,小森 玄良 , 義啓 , 桃鴻,文化14年(校正版)(文化4年初版),貽安斎蔵版

-

UV

Mirador

蘭方枢機 四,小森 玄良 , 義啓 , 桃鴻,文化14年(校正版)(文化4年初版),貽安斎蔵版

蘭方枢機 四,小森 玄良 , 義啓 , 桃鴻,文化14年(校正版)(文化4年初版),貽安斎蔵版

-

UV

Mirador

蘭方枢機 五,小森 玄良 , 義啓 , 桃鴻,文化14年(校正版)(文化4年初版),貽安斎蔵版

蘭方枢機 五,小森 玄良 , 義啓 , 桃鴻,文化14年(校正版)(文化4年初版),貽安斎蔵版

-

UV

Mirador

和方 , 和方凍青堂家言 ,慈赫 述, 三上 慈岳 抄録,文明16年,

和方 , 和方凍青堂家言 ,慈赫 述, 三上 慈岳 抄録,文明16年,

-

UV

Mirador

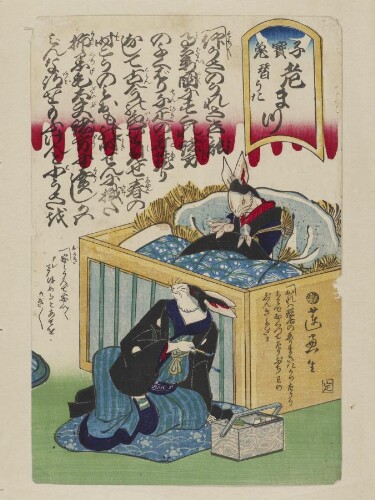

痘瘡・麻疹・水痘 ,五雲亭 貞秀,,太平

痘瘡・麻疹・水痘 ,五雲亭 貞秀,,太平

-

UV

Mirador

為朝の武威痘鬼神を退く図 ,芳年,明治23年,佐々木豊吉

為朝の武威痘鬼神を退く図 ,芳年,明治23年,佐々木豊吉

-

UV

Mirador

麻疹流行年数 ,一松斎 芳宗,,糸庄

麻疹流行年数 ,一松斎 芳宗,,糸庄

-

UV

Mirador

麻疹養生之伝 ,孟斎芳虎,,

麻疹養生之伝 ,孟斎芳虎,,

-

UV

Mirador

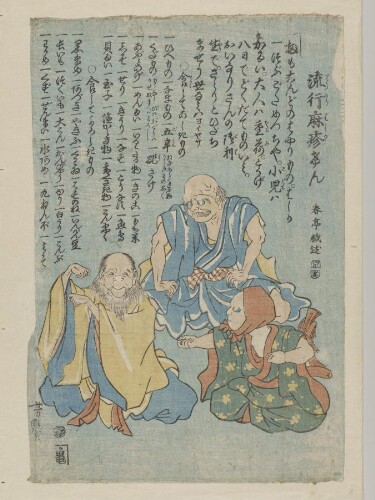

流行麻疹けん ,芳艶,,

流行麻疹けん ,芳艶,,

-

UV

Mirador

安政五年秋・片岡仁左衛門 ,,安政5年,

安政五年秋・片岡仁左衛門 ,,安政5年,

-

UV

Mirador

しんぱん邪気はらい ,,,

しんぱん邪気はらい ,,,

-

UV

Mirador

虎列刺病流行之際…… ,京都府,明治10年12月22日,

虎列刺病流行之際…… ,京都府,明治10年12月22日,

-

UV

Mirador

神田区衛生会摂生一口噺 ,国周 外,,大平製

神田区衛生会摂生一口噺 ,国周 外,,大平製

-

UV

Mirador

華陀骨刮関羽箭療治図 ,一勇斎 国芳,,

華陀骨刮関羽箭療治図 ,一勇斎 国芳,,

-

UV

Mirador

木曽街道六十九次赤坂光明皇后 ,一勇斎 国芳,,伊勢兼

木曽街道六十九次赤坂光明皇后 ,一勇斎 国芳,,伊勢兼

-

UV

Mirador

七神ほうそうにうつり神棚祭り方 ,伊勢屋 寛兵衛,,伊勢屋寛兵衛

七神ほうそうにうつり神棚祭り方 ,伊勢屋 寛兵衛,,伊勢屋寛兵衛

-

UV

Mirador

肥後国熊本の猿の形をした光り物 ,波多野 常之,明治15年7月,波多野常之

肥後国熊本の猿の形をした光り物 ,波多野 常之,明治15年7月,波多野常之

-

UV

Mirador

制札 ,,,

制札 ,,,

-

UV

Mirador

頃は安政5年3月22日夜…。 ,,安政5年3月,

頃は安政5年3月22日夜…。 ,,安政5年3月,

-

UV

Mirador

農婦竜交竜子産 ,,,

農婦竜交竜子産 ,,,

-

UV

Mirador

無題・奥州安達郡百目木村 ,,,

無題・奥州安達郡百目木村 ,,,

-

UV

Mirador

養老勇扇 ,,,

養老勇扇 ,,,

-

UV

Mirador

東京くも男55才養老勇扇 ,,,

東京くも男55才養老勇扇 ,,,

-

UV

Mirador

東京くも男・養老勇扇58歳 ,,明治17年9月,須藤萬次郎

東京くも男・養老勇扇58歳 ,,明治17年9月,須藤萬次郎

-

UV

Mirador

佐藤勇吉・養老勇扇 ,,,

佐藤勇吉・養老勇扇 ,,,

-

UV

Mirador

横浜病院規則 ,横浜病院,明治5年10月,横浜病院

横浜病院規則 ,横浜病院,明治5年10月,横浜病院

-

UV

Mirador

仮題・広告御薬烟草 ,山東 京山,,信濃屋四郎兵衛

仮題・広告御薬烟草 ,山東 京山,,信濃屋四郎兵衛

-

UV

Mirador

家伝秘法金生丹 ,豊国,,越前屋亀三郎 ほか

家伝秘法金生丹 ,豊国,,越前屋亀三郎 ほか

-

UV

Mirador

種痘中の心得・吾妻桜 種痘中心得,上三川種痘所 , 鶴堂 寿仙,,上三川種痘所 ほか

種痘中の心得・吾妻桜 種痘中心得,上三川種痘所 , 鶴堂 寿仙,,上三川種痘所 ほか

-

UV

Mirador

種痘中の心得・吾妻桜 吾妻桜,上三川種痘所 , 鶴堂 寿仙,,上三川種痘所 ほか

種痘中の心得・吾妻桜 吾妻桜,上三川種痘所 , 鶴堂 寿仙,,上三川種痘所 ほか

-

UV

Mirador

薈鉄丸 ,,,立志堂

薈鉄丸 ,,,立志堂

-

UV

Mirador

婦人良薬月さらゑ・薈鉄丸 ,立志堂,,立志堂

婦人良薬月さらゑ・薈鉄丸 ,立志堂,,立志堂

-

UV

Mirador

延齢散・延齢水・如神丹 ,半山 直水,明治11年,宝善堂

延齢散・延齢水・如神丹 ,半山 直水,明治11年,宝善堂

-

UV

Mirador

楽善堂三薬 ,鮮斎 永濯,[明治10年],岸田 吟香

楽善堂三薬 ,鮮斎 永濯,[明治10年],岸田 吟香

-

UV

Mirador

神効無比・精錡水 ,鮮斎 永濯,[明治10年],岸田吟香

神効無比・精錡水 ,鮮斎 永濯,[明治10年],岸田吟香

-

UV

Mirador

精錡水・楽善堂三薬 ,鮮斎 永濯,[明治10年],岸田吟香

精錡水・楽善堂三薬 ,鮮斎 永濯,[明治10年],岸田吟香

-

UV

Mirador

東京日々新聞・はらはら薬 ,一蕙斎 芳幾 画, 転々堂 記,,具足屋

東京日々新聞・はらはら薬 ,一蕙斎 芳幾 画, 転々堂 記,,具足屋

-

UV

Mirador

官許西伝名方奇応丸 ,,,西村峩洋軒

官許西伝名方奇応丸 ,,,西村峩洋軒

-

UV

Mirador

保玉散 ,堀井,,

保玉散 ,堀井,,

-

UV

Mirador

諸疫流行の節… ,望月 三英,享保18年12月,

諸疫流行の節… ,望月 三英,享保18年12月,

-

UV

Mirador

さんふの用じん付懐妊の妙薬 さんふの用じん,矢口 宗兵衛,弘化4年,矢口宗兵衛 ほか

さんふの用じん付懐妊の妙薬 さんふの用じん,矢口 宗兵衛,弘化4年,矢口宗兵衛 ほか

-

UV

Mirador

さんふの用じん付懐妊の妙薬 懐妊の妙薬,矢口 宗兵衛,弘化4年,矢口宗兵衛 ほか

さんふの用じん付懐妊の妙薬 懐妊の妙薬,矢口 宗兵衛,弘化4年,矢口宗兵衛 ほか

-

UV

Mirador

婦人一代鑑・帯乃いわい ,国貞,,

婦人一代鑑・帯乃いわい ,国貞,,

-

UV

Mirador

父母の恩を知る図 ,,明治12年3月,山村舎彫銀

父母の恩を知る図 ,,明治12年3月,山村舎彫銀

-

UV

Mirador

懐妊の心得 1,浜野 貞助,明治13年,浜野貞助

懐妊の心得 1,浜野 貞助,明治13年,浜野貞助

-

UV

Mirador

懐妊の心得 2,浜野 貞助,明治13年,浜野貞助

懐妊の心得 2,浜野 貞助,明治13年,浜野貞助

-

UV

Mirador

妊婦炎暑戯 1,長谷川 共吉,明治14年7月,

妊婦炎暑戯 1,長谷川 共吉,明治14年7月,

-

UV

Mirador

妊婦炎暑戯 2,長谷川 共吉,明治14年7月,

妊婦炎暑戯 2,長谷川 共吉,明治14年7月,

-

UV

Mirador

子宝免・老まつ 1,即席舎 筆成,,

子宝免・老まつ 1,即席舎 筆成,,

-

UV

Mirador

子宝免・老まつ 2,即席舎 筆成,,

子宝免・老まつ 2,即席舎 筆成,,

-

UV

Mirador

育子告諭 ,木更津県,明治5年,県庁

育子告諭 ,木更津県,明治5年,県庁

-

UV

Mirador

加賀国山中鉱泉試験成蹟表 ,いづみ,,いづみ

加賀国山中鉱泉試験成蹟表 ,いづみ,,いづみ

-

UV

Mirador

四万温泉入浴中心得 ,田村 茂三郎,明治14年,四万鉱泉元田村茂三郎

四万温泉入浴中心得 ,田村 茂三郎,明治14年,四万鉱泉元田村茂三郎

-

UV

Mirador

おにむすめ ,一光斉,,

おにむすめ ,一光斉,,

-

UV

Mirador

鬼娘・往古よりして ,一笑斉,,

鬼娘・往古よりして ,一笑斉,,

-

UV

Mirador

外面女菩薩内心女夜叉 ,国輝,慶応3年2月,大金

外面女菩薩内心女夜叉 ,国輝,慶応3年2月,大金

-

UV

Mirador

於尓む巣免当夘の十七才 ,一光斉 芳成,慶応3年,伊勢庄

於尓む巣免当夘の十七才 ,一光斉 芳成,慶応3年,伊勢庄

-

UV

Mirador

鬼の一口ばなし ,幾丸,,

鬼の一口ばなし ,幾丸,,

-

UV

Mirador

鬼娘退治 1,重丸,慶応3年2月,丸平

鬼娘退治 1,重丸,慶応3年2月,丸平

-

UV

Mirador

鬼娘退治 2,重丸,慶応3年2月,丸平

鬼娘退治 2,重丸,慶応3年2月,丸平

-

UV

Mirador

当時流行於尒娘志里取文句 ,国 周,慶応3年,具足屋

当時流行於尒娘志里取文句 ,国 周,慶応3年,具足屋

-

UV

Mirador

新聞鬼女噺 ,梅堂 国政,明治9年,

新聞鬼女噺 ,梅堂 国政,明治9年,

-

UV

Mirador

大石眼竜斉吉弘 ,一勇斎 国芳,,彫庄治

大石眼竜斉吉弘 ,一勇斎 国芳,,彫庄治

-

UV

Mirador

武州川越・狐付退散之神勅 ,斉部宿弥守継,文政7年,妻恋稻荷社

武州川越・狐付退散之神勅 ,斉部宿弥守継,文政7年,妻恋稻荷社

-

UV

Mirador

東都名所千代田稻荷社 ,芳艶,文久3年,辻岡屋

東都名所千代田稻荷社 ,芳艶,文久3年,辻岡屋

-

UV

Mirador

世きことを聞くみゝづくや ,,,

世きことを聞くみゝづくや ,,,

-

UV

Mirador

婢女於竹之説 ,豊国,,小林文正堂

婢女於竹之説 ,豊国,,小林文正堂

-

UV

Mirador

於竹大日如来の伝 ,一勇斎 国芳,,

於竹大日如来の伝 ,一勇斎 国芳,,

-

UV

Mirador

無題・むかし武刕豊島郡宝田 ,一勇斎 国芳,,

無題・むかし武刕豊島郡宝田 ,一勇斎 国芳,,

-

UV

Mirador

老女浅尾 善悪三拾六美人 ,国周,明治9年7月,福田熊次郎

老女浅尾 善悪三拾六美人 ,国周,明治9年7月,福田熊次郎

-

UV

Mirador

講談一席話・浅尾之局 ,松波斉 銀光,,具足屋

講談一席話・浅尾之局 ,松波斉 銀光,,具足屋

-

UV

Mirador

淀之君 ,一魁斎 芳年,,土橋政田屋

淀之君 ,一魁斎 芳年,,土橋政田屋

-

UV

Mirador

善悪児手栢 (宮城野・姐妃の於百) ,柳水亭 種清,明治18年9月,山本与市 ほか

善悪児手栢 (宮城野・姐妃の於百) ,柳水亭 種清,明治18年9月,山本与市 ほか

-

UV

Mirador

無題・築地辺の海中に ,,,

無題・築地辺の海中に ,,,

-

UV

Mirador

市村座十一月狂言・おらん ,歌川 豊斉,明治34年,福田 初次郎

市村座十一月狂言・おらん ,歌川 豊斉,明治34年,福田 初次郎

-

UV

Mirador

和漢百物語・主馬介ト部季武 ,芳年,,大金

和漢百物語・主馬介ト部季武 ,芳年,,大金

-

UV

Mirador

東京日々新聞 (110号) 産婦の霊 ,一惠斉 芳幾,明治,具足屋

東京日々新聞 (110号) 産婦の霊 ,一惠斉 芳幾,明治,具足屋

-

UV

Mirador

東京日々新聞 (911号) 無題・武州秩父 ,一惠斉 芳幾,,

東京日々新聞 (911号) 無題・武州秩父 ,一惠斉 芳幾,,

-

UV

Mirador

東京日々新聞 (第851号) 東京小川町 ,一惠斉 芳幾,明治7年,具足屋

東京日々新聞 (第851号) 東京小川町 ,一惠斉 芳幾,明治7年,具足屋

-

UV

Mirador

両国橋渡り初め ,小西 正房,安政2年1月23日,

両国橋渡り初め ,小西 正房,安政2年1月23日,

-

UV

Mirador

馬琴著述・椿説弓張月 ,森本 順三郎,明治24年,森本順三郎

馬琴著述・椿説弓張月 ,森本 順三郎,明治24年,森本順三郎

-

UV

Mirador

近世奇説年表 ,芳年 画, 転々堂主人 記,明治7年,松栄

近世奇説年表 ,芳年 画, 転々堂主人 記,明治7年,松栄

-

UV

Mirador

応需・暁斉楽画11号 ,応 需,,彫銀沢村

応需・暁斉楽画11号 ,応 需,,彫銀沢村

-

UV

Mirador

Iconographie Ophtalmologique ,Jules Sichel,1856,

Iconographie Ophtalmologique ,Jules Sichel,1856,

-

UV

Mirador

十四経絡発揮和解 , 副題 十四経和語鈔 巻之一,岡本 一抱子,元禄6年正月,小佐治半右衛門宗貞板行

十四経絡発揮和解 , 副題 十四経和語鈔 巻之一,岡本 一抱子,元禄6年正月,小佐治半右衛門宗貞板行

-

UV

Mirador

十四経絡発揮和解 , 副題 十四経和語鈔 巻之二・巻之三,岡本 一抱子,元禄6年正月,小佐治半右衛門宗貞板行

十四経絡発揮和解 , 副題 十四経和語鈔 巻之二・巻之三,岡本 一抱子,元禄6年正月,小佐治半右衛門宗貞板行

-

UV

Mirador

十四経絡発揮和解 , 副題 十四経和語鈔 巻之四・巻之五,岡本 一抱子,元禄6年正月,小佐治半右衛門宗貞板行

十四経絡発揮和解 , 副題 十四経和語鈔 巻之四・巻之五,岡本 一抱子,元禄6年正月,小佐治半右衛門宗貞板行

-

UV

Mirador

十四経絡発揮和解 , 副題 十四経和語鈔 巻之六,岡本 一抱子,元禄6年正月,小佐治半右衛門宗貞板行

十四経絡発揮和解 , 副題 十四経和語鈔 巻之六,岡本 一抱子,元禄6年正月,小佐治半右衛門宗貞板行

-

UV

Mirador

皇国医系 ,万年 檪山(万年 純),文久元年2月,三覆舎蔵版

皇国医系 ,万年 檪山(万年 純),文久元年2月,三覆舎蔵版

-

UV

Mirador

撥翳鍼訣 乾,鈴木 章(道順),嘉永元年,三嶋窟蔵版 ほか

撥翳鍼訣 乾,鈴木 章(道順),嘉永元年,三嶋窟蔵版 ほか

-

UV

Mirador

撥翳鍼訣 坤,鈴木 章(道順),嘉永元年,三嶋窟蔵版 ほか

撥翳鍼訣 坤,鈴木 章(道順),嘉永元年,三嶋窟蔵版 ほか

-

UV

Mirador

和蘭眼科新書 巻之一,プレンキ , 杉田 立卿,文化12年,天真楼蔵版千鐘房宮商閣発売

和蘭眼科新書 巻之一,プレンキ , 杉田 立卿,文化12年,天真楼蔵版千鐘房宮商閣発売

-

UV

Mirador

和蘭眼科新書 巻之二,プレンキ , 杉田 立卿,文化12年,天真楼蔵版千鐘房宮商閣発売

和蘭眼科新書 巻之二,プレンキ , 杉田 立卿,文化12年,天真楼蔵版千鐘房宮商閣発売

-

UV

Mirador

和蘭眼科新書 巻之三,プレンキ , 杉田 立卿,文化12年,天真楼蔵版千鐘房宮商閣発売

和蘭眼科新書 巻之三,プレンキ , 杉田 立卿,文化12年,天真楼蔵版千鐘房宮商閣発売

-

UV

Mirador

和蘭眼科新書 巻之四,プレンキ , 杉田 立卿,文化12年,天真楼蔵版千鐘房宮商閣発売

和蘭眼科新書 巻之四,プレンキ , 杉田 立卿,文化12年,天真楼蔵版千鐘房宮商閣発売

-

UV

Mirador

和蘭眼科新書 巻之五,プレンキ , 杉田 立卿,文化12年,天真楼蔵版千鐘房宮商閣発売

和蘭眼科新書 巻之五,プレンキ , 杉田 立卿,文化12年,天真楼蔵版千鐘房宮商閣発売

-

UV

Mirador

眼目精要 (星) ,藤井 見隆,享保11年10月,めと木屋勘兵衛

眼目精要 (星) ,藤井 見隆,享保11年10月,めと木屋勘兵衛

-

UV

Mirador

眼科摘要 巻之一,ポンペ 著 , 佐藤 舜海 校,明治2年,英蘭堂島村利助

眼科摘要 巻之一,ポンペ 著 , 佐藤 舜海 校,明治2年,英蘭堂島村利助

-

UV

Mirador

眼科摘要 巻之二,ポンペ 著 , 佐藤 舜海 校,明治2年,英蘭堂島村利助

眼科摘要 巻之二,ポンペ 著 , 佐藤 舜海 校,明治2年,英蘭堂島村利助

-

UV

Mirador

眼科摘要 巻之三,ポンペ 著 , 佐藤 舜海 校,明治2年,英蘭堂島村利助

眼科摘要 巻之三,ポンペ 著 , 佐藤 舜海 校,明治2年,英蘭堂島村利助

-

UV

Mirador

眼科摘要 巻之四,ポンペ 著 , 佐藤 舜海 校,明治2年,英蘭堂島村利助

眼科摘要 巻之四,ポンペ 著 , 佐藤 舜海 校,明治2年,英蘭堂島村利助

-

UV

Mirador

眼科摘要 巻之五,ポンペ 著 , 佐藤 舜海 校,明治2年,英蘭堂島村利助

眼科摘要 巻之五,ポンペ 著 , 佐藤 舜海 校,明治2年,英蘭堂島村利助

-

UV

Mirador

眼科摘要 巻之六,ポンペ 著 , 佐藤 舜海 校,明治2年,英蘭堂島村利助

眼科摘要 巻之六,ポンペ 著 , 佐藤 舜海 校,明治2年,英蘭堂島村利助

-

UV

Mirador

眼科摘要 巻之七,ポンペ 著 , 佐藤 舜海 校,明治2年,英蘭堂島村利助

眼科摘要 巻之七,ポンペ 著 , 佐藤 舜海 校,明治2年,英蘭堂島村利助

-

UV

Mirador

眼科摘要 巻之八,ポンペ 著 , 佐藤 舜海 校,明治2年,英蘭堂島村利助

眼科摘要 巻之八,ポンペ 著 , 佐藤 舜海 校,明治2年,英蘭堂島村利助

-

UV

Mirador

眼科摘要 巻之九,ポンペ 著 , 佐藤 舜海 校,明治2年,英蘭堂島村利助

眼科摘要 巻之九,ポンペ 著 , 佐藤 舜海 校,明治2年,英蘭堂島村利助

-

UV

Mirador

奇魂, 一名 尚古医典・初篇 一之巻,佐藤 民之助,天保2年,鸛舎蛭子屋市右衛門 ほか

奇魂, 一名 尚古医典・初篇 一之巻,佐藤 民之助,天保2年,鸛舎蛭子屋市右衛門 ほか

-

UV

Mirador

奇魂, 一名 尚古医典・初篇 二之巻,佐藤 民之助,天保2年,鸛舎蛭子屋市右衛門 ほか

奇魂, 一名 尚古医典・初篇 二之巻,佐藤 民之助,天保2年,鸛舎蛭子屋市右衛門 ほか

-

UV

Mirador

眼目暁解 ,根来 東叔,文化14年写,

眼目暁解 ,根来 東叔,文化14年写,

-

UV

Mirador

馬嶋眼科方書 , 内題 馬嶋流眼科方書 ,原著者 尾州 大一坊,永正11年5月12日,

馬嶋眼科方書 , 内題 馬嶋流眼科方書 ,原著者 尾州 大一坊,永正11年5月12日,

-

UV

Mirador

難経本義諺解 巻之一,岡本 為竹,宝永3年9月吉日,萬屋清兵衛 ほか

難経本義諺解 巻之一,岡本 為竹,宝永3年9月吉日,萬屋清兵衛 ほか

-

UV

Mirador

難経本義諺解 巻之二,岡本 為竹,宝永3年9月吉日,萬屋清兵衛 ほか

難経本義諺解 巻之二,岡本 為竹,宝永3年9月吉日,萬屋清兵衛 ほか

-

UV

Mirador

難経本義諺解 巻之三,岡本 為竹,宝永3年9月吉日,萬屋清兵衛 ほか

難経本義諺解 巻之三,岡本 為竹,宝永3年9月吉日,萬屋清兵衛 ほか

-

UV

Mirador

難経本義諺解 巻之四,岡本 為竹,宝永3年9月吉日,萬屋清兵衛 ほか

難経本義諺解 巻之四,岡本 為竹,宝永3年9月吉日,萬屋清兵衛 ほか

-

UV

Mirador

難経本義諺解 巻之五,岡本 為竹,宝永3年9月吉日,萬屋清兵衛 ほか

難経本義諺解 巻之五,岡本 為竹,宝永3年9月吉日,萬屋清兵衛 ほか

-

UV

Mirador

難経本義諺解 巻之六,岡本 為竹,宝永3年9月吉日,萬屋清兵衛 ほか

難経本義諺解 巻之六,岡本 為竹,宝永3年9月吉日,萬屋清兵衛 ほか

-

UV

Mirador

難経本義諺解 巻之七,岡本 為竹,宝永3年9月吉日,萬屋清兵衛 ほか

難経本義諺解 巻之七,岡本 為竹,宝永3年9月吉日,萬屋清兵衛 ほか

-

UV

Mirador

難経本義諺解 巻之八,岡本 為竹,宝永3年9月吉日,萬屋清兵衛 ほか

難経本義諺解 巻之八,岡本 為竹,宝永3年9月吉日,萬屋清兵衛 ほか

-

UV

Mirador

難経本義諺解 巻之九,岡本 為竹,宝永3年9月吉日,萬屋清兵衛 ほか

難経本義諺解 巻之九,岡本 為竹,宝永3年9月吉日,萬屋清兵衛 ほか

-

UV

Mirador

難経本義諺解 巻之十,岡本 為竹,宝永3年9月吉日,萬屋清兵衛 ほか

難経本義諺解 巻之十,岡本 為竹,宝永3年9月吉日,萬屋清兵衛 ほか

-

UV

Mirador

難経本義諺解 巻之十一,岡本 為竹,宝永3年9月吉日,萬屋清兵衛 ほか

難経本義諺解 巻之十一,岡本 為竹,宝永3年9月吉日,萬屋清兵衛 ほか

-

UV

Mirador

難経本義諺解 巻之十二,岡本 為竹,宝永3年9月吉日,萬屋清兵衛 ほか

難経本義諺解 巻之十二,岡本 為竹,宝永3年9月吉日,萬屋清兵衛 ほか

-

UV

Mirador

設里烏私図 ,セリウス,不明,

設里烏私図 ,セリウス,不明,

-

UV

Mirador

證・神奈川十全病院 ,十全病院,明治8年,

證・神奈川十全病院 ,十全病院,明治8年,

-

UV

Mirador

小児活法 ,松下 元真,正徳3年,

小児活法 ,松下 元真,正徳3年,

-

UV

Mirador

安産之節心得の事 ,松浦 琴羽,,

安産之節心得の事 ,松浦 琴羽,,

-

UV

Mirador

按腹図解 (全) ,太田 晋斉,文政10年2月,藤井文政堂山城屋佐兵衛

按腹図解 (全) ,太田 晋斉,文政10年2月,藤井文政堂山城屋佐兵衛

-

UV

Mirador

本朝食鑑 序 巻之一,平野 必大,元禄8年,

本朝食鑑 序 巻之一,平野 必大,元禄8年,

-

UV

Mirador

本朝食鑑 巻之二,平野 必大,元禄8年,

本朝食鑑 巻之二,平野 必大,元禄8年,

-

UV

Mirador

本朝食鑑 巻之三,平野 必大,元禄8年,

本朝食鑑 巻之三,平野 必大,元禄8年,

-

UV

Mirador

本朝食鑑 巻之四,平野 必大,元禄8年,

本朝食鑑 巻之四,平野 必大,元禄8年,

-

UV

Mirador

本朝食鑑 巻之五,平野 必大,元禄8年,

本朝食鑑 巻之五,平野 必大,元禄8年,

-

UV

Mirador

本朝食鑑 巻之六,平野 必大,元禄8年,

本朝食鑑 巻之六,平野 必大,元禄8年,

-

UV

Mirador

本朝食鑑 巻之七 巻之八,平野 必大,元禄8年,

本朝食鑑 巻之七 巻之八,平野 必大,元禄8年,

-

UV

Mirador

本朝食鑑 巻之九,平野 必大,元禄8年,

本朝食鑑 巻之九,平野 必大,元禄8年,

-

UV

Mirador

本朝食鑑 巻之十,平野 必大,元禄8年,

本朝食鑑 巻之十,平野 必大,元禄8年,

-

UV

Mirador

本朝食鑑 巻之十一,平野 必大,元禄8年,

本朝食鑑 巻之十一,平野 必大,元禄8年,

-

UV

Mirador

瘍科秘録 一,本間 棗軒 , 玄調,弘化4年,和泉屋全右衛門

瘍科秘録 一,本間 棗軒 , 玄調,弘化4年,和泉屋全右衛門

-

UV

Mirador

瘍科秘録 二 三,本間 棗軒 , 玄調,弘化4年,和泉屋全右衛門

瘍科秘録 二 三,本間 棗軒 , 玄調,弘化4年,和泉屋全右衛門

-

UV

Mirador

瘍科秘録 四之上,本間 棗軒 , 玄調,弘化4年,和泉屋全右衛門

瘍科秘録 四之上,本間 棗軒 , 玄調,弘化4年,和泉屋全右衛門

-

UV

Mirador

瘍科秘録 四之下,本間 棗軒 , 玄調,弘化4年,和泉屋全右衛門

瘍科秘録 四之下,本間 棗軒 , 玄調,弘化4年,和泉屋全右衛門

-

UV

Mirador

瘍科秘録 五,本間 棗軒 , 玄調,弘化4年,和泉屋全右衛門

瘍科秘録 五,本間 棗軒 , 玄調,弘化4年,和泉屋全右衛門

-

UV

Mirador

瘍科秘録 六之上,本間 棗軒 , 玄調,弘化4年,和泉屋全右衛門

瘍科秘録 六之上,本間 棗軒 , 玄調,弘化4年,和泉屋全右衛門

-

UV

Mirador

瘍科秘録 六之下,本間 棗軒 , 玄調,弘化4年,和泉屋全右衛門

瘍科秘録 六之下,本間 棗軒 , 玄調,弘化4年,和泉屋全右衛門

-

UV

Mirador

瘍科秘録 七,本間 棗軒 , 玄調,弘化4年,和泉屋全右衛門

瘍科秘録 七,本間 棗軒 , 玄調,弘化4年,和泉屋全右衛門

-

UV

Mirador

瘍科秘録 八之上,本間 棗軒 , 玄調,弘化4年,和泉屋全右衛門

瘍科秘録 八之上,本間 棗軒 , 玄調,弘化4年,和泉屋全右衛門

-

UV

Mirador

瘍科秘録 八之下,本間 棗軒 , 玄調,弘化4年,和泉屋全右衛門

瘍科秘録 八之下,本間 棗軒 , 玄調,弘化4年,和泉屋全右衛門

-

UV

Mirador

瘍科秘録 九,本間 棗軒 , 玄調,弘化4年,和泉屋全右衛門

瘍科秘録 九,本間 棗軒 , 玄調,弘化4年,和泉屋全右衛門

-

UV

Mirador

瘍科秘録 十,本間 棗軒 , 玄調,弘化4年,和泉屋全右衛門

瘍科秘録 十,本間 棗軒 , 玄調,弘化4年,和泉屋全右衛門

-

UV

Mirador

(続) 瘍科秘録 一,本間 玄調,安政6年,常州本間氏自準高乗版勝村治右衛門 ほか

(続) 瘍科秘録 一,本間 玄調,安政6年,常州本間氏自準高乗版勝村治右衛門 ほか

-

UV

Mirador

(続) 瘍科秘録 二,本間 玄調,安政6年,常州本間氏自準高乗版勝村治右衛門 ほか

(続) 瘍科秘録 二,本間 玄調,安政6年,常州本間氏自準高乗版勝村治右衛門 ほか

-

UV

Mirador

(続) 瘍科秘録 三,本間 玄調,安政6年,常州本間氏自準高乗版勝村治右衛門 ほか

(続) 瘍科秘録 三,本間 玄調,安政6年,常州本間氏自準高乗版勝村治右衛門 ほか

-

UV

Mirador

(続) 瘍科秘録 四,本間 玄調,安政6年,常州本間氏自準高乗版勝村治右衛門 ほか

(続) 瘍科秘録 四,本間 玄調,安政6年,常州本間氏自準高乗版勝村治右衛門 ほか

-

UV

Mirador

(続) 瘍科秘録 五,本間 玄調,安政6年,常州本間氏自準高乗版勝村治右衛門 ほか

(続) 瘍科秘録 五,本間 玄調,安政6年,常州本間氏自準高乗版勝村治右衛門 ほか

-

UV

Mirador

貝原養生訓 一 二,貝原 益軒(篤信),文化9年5月,多田勘兵衛

貝原養生訓 一 二,貝原 益軒(篤信),文化9年5月,多田勘兵衛

-

UV

Mirador

貝原養生訓 三 四,貝原 益軒(篤信),文化9年5月,多田勘兵衛

貝原養生訓 三 四,貝原 益軒(篤信),文化9年5月,多田勘兵衛

-

UV

Mirador

貝原養生訓 五 六,貝原 益軒(篤信),文化9年5月,多田勘兵衛

貝原養生訓 五 六,貝原 益軒(篤信),文化9年5月,多田勘兵衛

-

UV

Mirador

貝原養生訓 七 八 附録,貝原 益軒(篤信),文化9年5月,多田勘兵衛

貝原養生訓 七 八 附録,貝原 益軒(篤信),文化9年5月,多田勘兵衛

-

UV

Mirador

素問玄機原病式 (完) ,劉 完素,延宝5年3月,武村新兵衛

素問玄機原病式 (完) ,劉 完素,延宝5年3月,武村新兵衛

-

UV

Mirador

健全学 一,杉田 玄端 訳,慶応4年,致商館嶋林屋利助 ほか

健全学 一,杉田 玄端 訳,慶応4年,致商館嶋林屋利助 ほか

-

UV

Mirador

健全学 二,杉田 玄端 訳,慶応4年,致商館嶋林屋利助 ほか

健全学 二,杉田 玄端 訳,慶応4年,致商館嶋林屋利助 ほか

-

UV

Mirador

健全学 三,杉田 玄端 訳,慶応4年,致商館嶋林屋利助 ほか

健全学 三,杉田 玄端 訳,慶応4年,致商館嶋林屋利助 ほか

-

UV

Mirador

健全学 四,杉田 玄端 訳,慶応4年,致商館嶋林屋利助 ほか

健全学 四,杉田 玄端 訳,慶応4年,致商館嶋林屋利助 ほか

-

UV

Mirador

健全学 五,杉田 玄端 訳,慶応4年,致商館嶋林屋利助 ほか

健全学 五,杉田 玄端 訳,慶応4年,致商館嶋林屋利助 ほか

-

UV

Mirador

健全学 六,杉田 玄端 訳,慶応4年,致商館嶋林屋利助 ほか

健全学 六,杉田 玄端 訳,慶応4年,致商館嶋林屋利助 ほか

-

UV

Mirador

産科発明 上,奥沢 軒中,天保4年7月,河内屋藤四郎 ほか

産科発明 上,奥沢 軒中,天保4年7月,河内屋藤四郎 ほか

-

UV

Mirador

産科発明 中,奥沢 軒中,天保4年7月,河内屋藤四郎 ほか

産科発明 中,奥沢 軒中,天保4年7月,河内屋藤四郎 ほか

-

UV

Mirador

産科発明 下,奥沢 軒中,天保4年7月,河内屋藤四郎 ほか

産科発明 下,奥沢 軒中,天保4年7月,河内屋藤四郎 ほか

-

UV

Mirador

(合類) 衆方規矩 ,,貞享2年6月,近江屋三左衛門版

(合類) 衆方規矩 ,,貞享2年6月,近江屋三左衛門版

-

UV

Mirador

遠西医方名物考 巻一,巻二,巻三,宇田川 榛斉,文政5年,須原屋伊八

遠西医方名物考 巻一,巻二,巻三,宇田川 榛斉,文政5年,須原屋伊八

-

UV

Mirador

遠西医方名物考 巻四,巻五,巻六,宇田川 榛斉,文政5年,須原屋伊八

遠西医方名物考 巻四,巻五,巻六,宇田川 榛斉,文政5年,須原屋伊八

-

UV

Mirador

遠西医方名物考 巻七,巻八,巻九,宇田川 榛斉,文政5年,須原屋伊八

遠西医方名物考 巻七,巻八,巻九,宇田川 榛斉,文政5年,須原屋伊八

-

UV

Mirador

遠西医方名物考 巻十,巻十一,巻十二,宇田川 榛斉,文政5年,須原屋伊八

遠西医方名物考 巻十,巻十一,巻十二,宇田川 榛斉,文政5年,須原屋伊八

-

UV

Mirador

遠西医方名物考 巻十三,巻十四,巻十五,宇田川 榛斉,文政5年,須原屋伊八

遠西医方名物考 巻十三,巻十四,巻十五,宇田川 榛斉,文政5年,須原屋伊八

-

UV

Mirador

遠西医方名物考 巻十六,巻十七,巻十八,宇田川 榛斉,文政5年,須原屋伊八

遠西医方名物考 巻十六,巻十七,巻十八,宇田川 榛斉,文政5年,須原屋伊八

-

UV

Mirador

遠西医方名物考 巻十九,巻二十,巻二十一,宇田川 榛斉,文政5年,須原屋伊八

遠西医方名物考 巻十九,巻二十,巻二十一,宇田川 榛斉,文政5年,須原屋伊八

-

UV

Mirador

遠西医方名物考 巻二十二,巻二十三,巻二十四,宇田川 榛斉,文政5年,須原屋伊八

遠西医方名物考 巻二十二,巻二十三,巻二十四,宇田川 榛斉,文政5年,須原屋伊八

-

UV

Mirador

遠西医方名物考 巻二十五,巻二十六,巻二十七,宇田川 榛斉,文政5年,須原屋伊八

遠西医方名物考 巻二十五,巻二十六,巻二十七,宇田川 榛斉,文政5年,須原屋伊八

-

UV

Mirador

遠西医方名物考 巻二十八,巻二十九,巻三十,宇田川 榛斉,文政5年,須原屋伊八

遠西医方名物考 巻二十八,巻二十九,巻三十,宇田川 榛斉,文政5年,須原屋伊八

-

UV

Mirador

遠西医方名物考 巻三十一,巻三十二,巻三十三,宇田川 榛斉,文政5年,須原屋伊八

遠西医方名物考 巻三十一,巻三十二,巻三十三,宇田川 榛斉,文政5年,須原屋伊八

-

UV

Mirador

遠西医方名物考 巻三十四,巻三十五,巻三十六,宇田川 榛斉,文政5年,須原屋伊八

遠西医方名物考 巻三十四,巻三十五,巻三十六,宇田川 榛斉,文政5年,須原屋伊八

-

UV

Mirador

遠西医方名物考補遺 巻一,巻二,巻三,宇田川 玄真,文政5年,須原屋伊八

遠西医方名物考補遺 巻一,巻二,巻三,宇田川 玄真,文政5年,須原屋伊八

-

UV

Mirador

遠西医方名物考補遺 巻四,巻五,巻六,宇田川 玄真,文政5年,須原屋伊八

遠西医方名物考補遺 巻四,巻五,巻六,宇田川 玄真,文政5年,須原屋伊八

-

UV

Mirador

遠西医方名物考補遺 巻七,巻八,巻九,宇田川 玄真,文政5年,須原屋伊八

遠西医方名物考補遺 巻七,巻八,巻九,宇田川 玄真,文政5年,須原屋伊八

-

UV

Mirador

和蘭用薬便覧 ,日高 凉台,天保8年3月,須原屋伊八 ほか

和蘭用薬便覧 ,日高 凉台,天保8年3月,須原屋伊八 ほか

-

UV

Mirador

和蘭用薬便覧附録 上、下 上,日高 涼台(六六堂),弘化4年,

和蘭用薬便覧附録 上、下 上,日高 涼台(六六堂),弘化4年,

-

UV

Mirador

和蘭用薬便覧附録 上、下 下,日高 涼台(六六堂),弘化4年,

和蘭用薬便覧附録 上、下 下,日高 涼台(六六堂),弘化4年,

-

UV

Mirador

蚘病発蘊 ,糟谷 駿,天保7年,純斎蔵板

蚘病発蘊 ,糟谷 駿,天保7年,純斎蔵板

-

UV

Mirador

眼科錦嚢 ~天、地、玄、黄・上、下 天(巻一),本庄 晋一,天保2-8年晩夏,芳潤堂発売 ほか

眼科錦嚢 ~天、地、玄、黄・上、下 天(巻一),本庄 晋一,天保2-8年晩夏,芳潤堂発売 ほか

-

UV

Mirador

眼科錦嚢 ~天、地、玄、黄・上、下 地(巻二),本庄 晋一,天保2-8年晩夏,芳潤堂発売 ほか

眼科錦嚢 ~天、地、玄、黄・上、下 地(巻二),本庄 晋一,天保2-8年晩夏,芳潤堂発売 ほか

-

UV

Mirador

眼科錦嚢 ~天、地、玄、黄・上、下 玄(巻三),本庄 晋一,天保2-8年晩夏,芳潤堂発売 ほか

眼科錦嚢 ~天、地、玄、黄・上、下 玄(巻三),本庄 晋一,天保2-8年晩夏,芳潤堂発売 ほか

-

UV

Mirador

眼科錦嚢 ~天、地、玄、黄・上、下 黄(巻四),本庄 晋一,天保2-8年晩夏,芳潤堂発売 ほか

眼科錦嚢 ~天、地、玄、黄・上、下 黄(巻四),本庄 晋一,天保2-8年晩夏,芳潤堂発売 ほか

-

UV

Mirador

眼科錦嚢 ~天、地、玄、黄・上、下 上(巻一),本庄 晋一,天保2-8年晩夏,芳潤堂発売 ほか

眼科錦嚢 ~天、地、玄、黄・上、下 上(巻一),本庄 晋一,天保2-8年晩夏,芳潤堂発売 ほか

-

UV

Mirador

眼科錦嚢 ~天、地、玄、黄・上、下 下(巻二),本庄 晋一,天保2-8年晩夏,芳潤堂発売 ほか

眼科錦嚢 ~天、地、玄、黄・上、下 下(巻二),本庄 晋一,天保2-8年晩夏,芳潤堂発売 ほか

-

UV

Mirador

経穴彙解 巻之一 頭頂部,項頸部,原 南陽,嘉永7年,秋田屋太右衛門 ほか

経穴彙解 巻之一 頭頂部,項頸部,原 南陽,嘉永7年,秋田屋太右衛門 ほか

-

UV

Mirador

経穴彙解 巻之二 肩部,背腰部,原 南陽,嘉永7年,秋田屋太右衛門 ほか

経穴彙解 巻之二 肩部,背腰部,原 南陽,嘉永7年,秋田屋太右衛門 ほか

-

UV

Mirador

経穴彙解 巻之三 胸部,腹部,側脇部,原 南陽,嘉永7年,秋田屋太右衛門 ほか

経穴彙解 巻之三 胸部,腹部,側脇部,原 南陽,嘉永7年,秋田屋太右衛門 ほか

-

UV

Mirador

経穴彙解 巻之四 手部,原 南陽,嘉永7年,秋田屋太右衛門 ほか

経穴彙解 巻之四 手部,原 南陽,嘉永7年,秋田屋太右衛門 ほか

-

UV

Mirador

経穴彙解 巻之五 足部,原 南陽,嘉永7年,秋田屋太右衛門 ほか

経穴彙解 巻之五 足部,原 南陽,嘉永7年,秋田屋太右衛門 ほか

-

UV

Mirador

経穴彙解 巻之六 經脉流注部,原 南陽,嘉永7年,秋田屋太右衛門 ほか

経穴彙解 巻之六 經脉流注部,原 南陽,嘉永7年,秋田屋太右衛門 ほか

-

UV

Mirador

経穴彙解 巻之七 竒穴部,原 南陽,嘉永7年,秋田屋太右衛門 ほか

経穴彙解 巻之七 竒穴部,原 南陽,嘉永7年,秋田屋太右衛門 ほか

-

UV

Mirador

経穴彙解 巻之八 竒穴部,原 南陽,嘉永7年,秋田屋太右衛門 ほか

経穴彙解 巻之八 竒穴部,原 南陽,嘉永7年,秋田屋太右衛門 ほか

-

UV

Mirador

蕉窓雑話 初編,和田 東郭,文政4年,永田調兵衛 ほか

蕉窓雑話 初編,和田 東郭,文政4年,永田調兵衛 ほか

-

UV

Mirador

蕉窓雑話 二編,和田 東郭,文政4年,永田調兵衛 ほか

蕉窓雑話 二編,和田 東郭,文政4年,永田調兵衛 ほか

-

UV

Mirador

補註 洗冤録集證 巻一,宋 慈,光緒33年,

補註 洗冤録集證 巻一,宋 慈,光緒33年,

-

UV

Mirador

補註 洗冤録集證 巻二,巻三,宋 慈,光緒33年,

補註 洗冤録集證 巻二,巻三,宋 慈,光緒33年,

-

UV

Mirador

補註 洗冤録集證 巻四,巻五,宋 慈,光緒33年,

補註 洗冤録集證 巻四,巻五,宋 慈,光緒33年,

-

UV

Mirador

薬性能毒 (上・下) 上,下,曲直瀬 玄朔,寛永7年8月,

薬性能毒 (上・下) 上,下,曲直瀬 玄朔,寛永7年8月,

-

UV

Mirador

恵民局和剤方 (巻九),陳 師文,宋代大観年間,

恵民局和剤方 (巻九),陳 師文,宋代大観年間,

-

UV

Mirador

全体新論 (和刻本) 乾,合信,清本 飜刻,安政4年,越智蔵版陳修堂

全体新論 (和刻本) 乾,合信,清本 飜刻,安政4年,越智蔵版陳修堂

-

UV

Mirador

全体新論 (和刻本) 坤,合信,清本 飜刻,安政4年,越智蔵版陳修堂

全体新論 (和刻本) 坤,合信,清本 飜刻,安政4年,越智蔵版陳修堂

-

UV

Mirador

婦嬰新説 上,合信,安政6年,仁済医館蔵版天香堂

婦嬰新説 上,合信,安政6年,仁済医館蔵版天香堂

-

UV

Mirador

婦嬰新説 下,合信,安政6年,仁済医館蔵版天香堂

婦嬰新説 下,合信,安政6年,仁済医館蔵版天香堂

-

UV

Mirador

新刊・十四経絡発揮 (外題十四経),滑寿,享保元年和刻,須原屋平助

新刊・十四経絡発揮 (外題十四経),滑寿,享保元年和刻,須原屋平助

-

UV

Mirador

新刊・黄帝明堂灸経,宝 桂芳,元和,

新刊・黄帝明堂灸経,宝 桂芳,元和,

-

UV

Mirador

先哲叢談 自一至二,原 念斉(公道),文化13年9月,群玉堂河内屋茂兵衛 ほか

先哲叢談 自一至二,原 念斉(公道),文化13年9月,群玉堂河内屋茂兵衛 ほか

-

UV

Mirador

先哲叢談 自三至四,原 念斉(公道),文化13年9月,群玉堂河内屋茂兵衛 ほか

先哲叢談 自三至四,原 念斉(公道),文化13年9月,群玉堂河内屋茂兵衛 ほか

-

UV

Mirador

先哲叢談 自五至六,原 念斉(公道),文化13年9月,群玉堂河内屋茂兵衛 ほか

先哲叢談 自五至六,原 念斉(公道),文化13年9月,群玉堂河内屋茂兵衛 ほか

-

UV

Mirador

先哲叢談 自七至八,原 念斉(公道),文化13年9月,群玉堂河内屋茂兵衛 ほか

先哲叢談 自七至八,原 念斉(公道),文化13年9月,群玉堂河内屋茂兵衛 ほか

-

UV

Mirador

先哲叢談後編及序目年表編 自一至二,東條 耕(子藏),琴台,文政13年,慶林堂岡田茂兵衛 ほか

先哲叢談後編及序目年表編 自一至二,東條 耕(子藏),琴台,文政13年,慶林堂岡田茂兵衛 ほか

-

UV

Mirador

先哲叢談後編及序目年表編 自三至四,東條 耕(子藏),琴台,文政13年,慶林堂岡田茂兵衛 ほか

先哲叢談後編及序目年表編 自三至四,東條 耕(子藏),琴台,文政13年,慶林堂岡田茂兵衛 ほか

-

UV

Mirador

先哲叢談後編及序目年表編 自五至六,東條 耕(子藏),琴台,文政13年,慶林堂岡田茂兵衛 ほか

先哲叢談後編及序目年表編 自五至六,東條 耕(子藏),琴台,文政13年,慶林堂岡田茂兵衛 ほか

-

UV

Mirador

先哲叢談後編及序目年表編 自七至八止,東條 耕(子藏),琴台,文政13年,慶林堂岡田茂兵衛 ほか

先哲叢談後編及序目年表編 自七至八止,東條 耕(子藏),琴台,文政13年,慶林堂岡田茂兵衛 ほか

-

UV

Mirador

先哲叢談後編及序目年表編 序目年表,東條 耕(子藏),琴台,文政13年,慶林堂岡田茂兵衛 ほか

先哲叢談後編及序目年表編 序目年表,東條 耕(子藏),琴台,文政13年,慶林堂岡田茂兵衛 ほか

-

UV

Mirador

蓋斉医要 一・二・三,陳諫 原著,天保6年筆写,

蓋斉医要 一・二・三,陳諫 原著,天保6年筆写,

-

UV

Mirador

蓋斉医要 四・五・六,陳諫 原著,天保6年筆写,

蓋斉医要 四・五・六,陳諫 原著,天保6年筆写,

-

UV

Mirador

蓋斉医要 七・八・九・十,陳諫 原著,天保6年筆写,

蓋斉医要 七・八・九・十,陳諫 原著,天保6年筆写,

-

UV

Mirador

蓋斉医要 十一・十二・十三・十四・十五,陳諫 原著,天保6年筆写,

蓋斉医要 十一・十二・十三・十四・十五,陳諫 原著,天保6年筆写,

-

UV

Mirador

博物新編 (上海本)1~3巻合本,合信,咸豊7年 日本安政4年,

博物新編 (上海本)1~3巻合本,合信,咸豊7年 日本安政4年,

-

UV

Mirador

■氏眼科外障家方蔵函,,,国文研電子化

■氏眼科外障家方蔵函,,,国文研電子化

-

UV

Mirador

〔奥田知教之秘伝之書〕,奥田 知教,,国文研電子化

〔奥田知教之秘伝之書〕,奥田 知教,,国文研電子化

-

UV

Mirador

〔新刊〕 温故秘録,野 喬 伯遷,宝暦8,介寿堂〈近江国〉板国文研電子化

〔新刊〕 温故秘録,野 喬 伯遷,宝暦8,介寿堂〈近江国〉板国文研電子化

-

UV

Mirador

ことぶき艸,平野 元良,天保4,国文研電子化

ことぶき艸,平野 元良,天保4,国文研電子化

-

UV

Mirador

さしも草,小川 顕道,,国文研電子化

さしも草,小川 顕道,,国文研電子化

-

UV

Mirador

てりやつか,,,国文研電子化

てりやつか,,,国文研電子化

-

UV

Mirador

とりあげばば心得草,池田 清年,天保4,河内屋 茂兵衛〈大坂〉ほか国文研電子化

とりあげばば心得草,池田 清年,天保4,河内屋 茂兵衛〈大坂〉ほか国文研電子化

-

UV

Mirador

をじ満のとまや,細井 徳昌 (紀 徳民),天保2,嚶鳴館蔵版国文研電子化

をじ満のとまや,細井 徳昌 (紀 徳民),天保2,嚶鳴館蔵版国文研電子化

-

UV

Mirador

コレラ病論,新宮 凉民 (義慎),安政5,寧寿堂活版国文研電子化

コレラ病論,新宮 凉民 (義慎),安政5,寧寿堂活版国文研電子化

-

UV

Mirador

サックス氏遠西解毒編,桑田 衡平,文久3,玉山堂〈江戸〉国文研電子化

サックス氏遠西解毒編,桑田 衡平,文久3,玉山堂〈江戸〉国文研電子化

-

UV

Mirador

一本堂医事説約,香川 修庵,文化5,国文研電子化

一本堂医事説約,香川 修庵,文化5,国文研電子化

-

UV

Mirador

一本堂医事説約,香川 修徳,文化6,萬笈堂 英 平吉国文研電子化

一本堂医事説約,香川 修徳,文化6,萬笈堂 英 平吉国文研電子化

-

UV

Mirador

一本堂薬選,香川 修庵,享保16,文泉堂〈京都〉国文研電子化

一本堂薬選,香川 修庵,享保16,文泉堂〈京都〉国文研電子化

-

UV

Mirador

一本堂薬選,香川 修徳,享保19,永楽屋 東四郎〈名古屋〉国文研電子化

一本堂薬選,香川 修徳,享保19,永楽屋 東四郎〈名古屋〉国文研電子化

-

UV

Mirador

一流 眼目秘伝抄,,,国文研電子化

一流 眼目秘伝抄,,,国文研電子化

-

UV

Mirador

一角纂考,木村 孔恭,寛政7,林 伊兵衛〈京都〉ほか国文研電子化

一角纂考,木村 孔恭,寛政7,林 伊兵衛〈京都〉ほか国文研電子化

-

UV

Mirador

七新薬,司馬 凌海,文久2,尚新堂蔵版国文研電子化

七新薬,司馬 凌海,文久2,尚新堂蔵版国文研電子化

-

UV

Mirador

七新薬,司馬 凌海,文久2,須原屋 茂兵衛〈江戸〉国文研電子化

七新薬,司馬 凌海,文久2,須原屋 茂兵衛〈江戸〉国文研電子化

-

UV

Mirador

万安方,梶原 性全,,国文研電子化

万安方,梶原 性全,,国文研電子化

-

UV

Mirador

三位法眼家伝秘方百二十種,,,国文研電子化

三位法眼家伝秘方百二十種,,,国文研電子化

-

UV

Mirador

三位法眼家伝秘方,,,国文研電子化

三位法眼家伝秘方,,,国文研電子化

-

UV

Mirador

三養薬室常用方,,,国文研電子化

三養薬室常用方,,,国文研電子化

-

UV

Mirador

上池秘録,西川 元章,安永6,西村 市郞右衛門〈京都〉ほか国文研電子化

上池秘録,西川 元章,安永6,西村 市郞右衛門〈京都〉ほか国文研電子化

-

UV

Mirador

世事百談,山崎 久作,天保14,青雲堂 英 文蔵〈江戸〉ほか板国文研電子化

世事百談,山崎 久作,天保14,青雲堂 英 文蔵〈江戸〉ほか板国文研電子化

-

UV

Mirador

丙午歳生れ子のさとし書,詮海,弘化2,東福寺〈大和〉国文研電子化

丙午歳生れ子のさとし書,詮海,弘化2,東福寺〈大和〉国文研電子化

-

UV

Mirador

中ノ目薬品秘録,中ノ目 道 子徳 号 拙堂,,国文研電子化

中ノ目薬品秘録,中ノ目 道 子徳 号 拙堂,,国文研電子化

-

UV

Mirador

中子の比礼,曾根 考直,,国文研電子化

中子の比礼,曾根 考直,,国文研電子化

-

UV

Mirador

中川流眼科秘書,,,国文研電子化

中川流眼科秘書,,,国文研電子化

-

UV

Mirador

中条流産科全書,村山 林益,安永7,文海堂蔵刻国文研電子化

中条流産科全書,村山 林益,安永7,文海堂蔵刻国文研電子化

-

UV

Mirador

中条産療治,,,国文研電子化

中条産療治,,,国文研電子化

-

UV

Mirador

丹渓流眼療秘書,,,国文研電子化

丹渓流眼療秘書,,,国文研電子化

-

UV

Mirador

丹溪朱先生医案序,朱 丹溪,享保17,林 徳兵衛〈京都〉ほか国文研電子化

丹溪朱先生医案序,朱 丹溪,享保17,林 徳兵衛〈京都〉ほか国文研電子化

-

UV

Mirador

亀流眼療収効方,,,国文研電子化

亀流眼療収効方,,,国文研電子化

-

UV

Mirador

二神流眼科摘秘,児島 氏,,国文研電子化

二神流眼科摘秘,児島 氏,,国文研電子化

-

UV

Mirador

五十七ケ条 東井御講釈,曲直瀬 道三,,国文研電子化

五十七ケ条 東井御講釈,曲直瀬 道三,,国文研電子化

-

UV

Mirador

五禽斎家方,,,国文研電子化

五禽斎家方,,,国文研電子化

-

UV

Mirador

京遊雑記,,,国文研電子化

京遊雑記,,,国文研電子化

-

UV

Mirador

仁和寺宝庫大日本神薬書記,,,国文研電子化

仁和寺宝庫大日本神薬書記,,,国文研電子化

-

UV

Mirador

仙方不求人,奈良 宗哲,正徳4,中川 茂兵衛〈京都〉国文研電子化

仙方不求人,奈良 宗哲,正徳4,中川 茂兵衛〈京都〉国文研電子化

-

UV

Mirador

仙術不老伝,金英 山人,寛政13,天王寺屋 林蔵〈京都〉国文研電子化

仙術不老伝,金英 山人,寛政13,天王寺屋 林蔵〈京都〉国文研電子化

-

UV

Mirador

仮名読十四経治方,津山 彪,文化6,須原屋 平助〈江都〉ほか国文研電子化

仮名読十四経治方,津山 彪,文化6,須原屋 平助〈江都〉ほか国文研電子化

-

UV

Mirador

仮名読十四経,滑 寿,文化2,須原屋 平助〈東都〉ほか国文研電子化

仮名読十四経,滑 寿,文化2,須原屋 平助〈東都〉ほか国文研電子化

-

UV

Mirador

仲景十二法考,権田 直助,,国文研電子化

仲景十二法考,権田 直助,,国文研電子化

-

UV

Mirador

仲條流薬方極書,,,国文研電子化

仲條流薬方極書,,,国文研電子化

-

UV

Mirador

伝家眼一流,慶庵,,国文研電子化

伝家眼一流,慶庵,,国文研電子化

-

UV

Mirador

佐倉風土記,磯辺 昌言,,国文研電子化

佐倉風土記,磯辺 昌言,,国文研電子化

-

UV

Mirador

作剤鑑,田良,安永3,山本 長兵衛〈江戸〉ほか国文研電子化

作剤鑑,田良,安永3,山本 長兵衛〈江戸〉ほか国文研電子化

-

UV

Mirador

俗家重宝集,東都 隠士,文政10,岩戸屋 喜三郎〈江戸〉ほか国文研電子化

俗家重宝集,東都 隠士,文政10,岩戸屋 喜三郎〈江戸〉ほか国文研電子化

-

UV

Mirador

保嬰瑣言,堀内 寛 (忠竜),,国文研電子化

保嬰瑣言,堀内 寛 (忠竜),,国文研電子化

-

UV

Mirador

保眼授録図抄,,,国文研電子化

保眼授録図抄,,,国文研電子化

-

UV

Mirador

信州竹内家秘書,,,国文研電子化

信州竹内家秘書,,,国文研電子化

-

UV

Mirador

修治纂要,,正保2,林 甚右衛門〈京都〉国文研電子化

修治纂要,,正保2,林 甚右衛門〈京都〉国文研電子化

-

UV

Mirador

傷寒 金匱薬方分量考,岡田 靜黙,文化9,積玉圃,興文堂〈浪華〉国文研電子化

傷寒 金匱薬方分量考,岡田 靜黙,文化9,積玉圃,興文堂〈浪華〉国文研電子化

-

UV

Mirador

傷寒全論,,,国文研電子化

傷寒全論,,,国文研電子化

-

UV

Mirador

傷寒六経志,加藤 忠実,寛政10,国文研電子化

傷寒六経志,加藤 忠実,寛政10,国文研電子化

-

UV

Mirador

傷寒冥覧訓首,葛 交崖,文化1,須原屋 茂兵衛〈江戸〉ほか国文研電子化

傷寒冥覧訓首,葛 交崖,文化1,須原屋 茂兵衛〈江戸〉ほか国文研電子化

-

UV

Mirador

傷寒名数解,中西 惟忠,安永3,広文堂,河内屋 藤四郎〈京都〉国文研電子化

傷寒名数解,中西 惟忠,安永3,広文堂,河内屋 藤四郎〈京都〉国文研電子化

-

UV

Mirador

傷寒名数解,中西 深斉,安永3,広文堂〈京都〉国文研電子化

傷寒名数解,中西 深斉,安永3,広文堂〈京都〉国文研電子化

-

UV

Mirador

傷寒国字辨,浅野 徽,寛政3,須原屋 茂兵衛〈江戸〉ほか国文研電子化

傷寒国字辨,浅野 徽,寛政3,須原屋 茂兵衛〈江戸〉ほか国文研電子化

-

UV

Mirador

傷寒広要,丹波 元堅,文政10,万及堂 英 平吉郎〈江戸〉ほか国文研電子化

傷寒広要,丹波 元堅,文政10,万及堂 英 平吉郎〈江戸〉ほか国文研電子化

-

UV

Mirador

傷寒弁術,浅田 宗伯,弘化2,出雲寺 文次郎〈京都〉ほか国文研電子化

傷寒弁術,浅田 宗伯,弘化2,出雲寺 文次郎〈京都〉ほか国文研電子化

-

UV

Mirador

傷寒方,中沢 養亭,安永6,万笈堂 英 平吉〈江戸〉国文研電子化

傷寒方,中沢 養亭,安永6,万笈堂 英 平吉〈江戸〉国文研電子化

-

UV

Mirador

傷寒考,山田 図南 宗俊,安永8,須原屋 伊八〈江戸〉国文研電子化

傷寒考,山田 図南 宗俊,安永8,須原屋 伊八〈江戸〉国文研電子化

-

UV

Mirador

傷寒考,山田 図南,安永8,青藜閣 須原屋 伊八〈江戸〉国文研電子化

傷寒考,山田 図南,安永8,青藜閣 須原屋 伊八〈江戸〉国文研電子化

-

UV

Mirador

傷寒考,山田 正珍,,国文研電子化

傷寒考,山田 正珍,,国文研電子化

-

UV

Mirador

傷寒訳通,鈴木 旭山,天明7,出雲寺 文次郎〈京都〉ほか国文研電子化

傷寒訳通,鈴木 旭山,天明7,出雲寺 文次郎〈京都〉ほか国文研電子化

-

UV

Mirador

傷寒論国字解,古野 了作,明和8,宋栄堂〈浪花〉ほか国文研電子化

傷寒論国字解,古野 了作,明和8,宋栄堂〈浪花〉ほか国文研電子化

-

UV

Mirador

傷寒論国字解,古野 了作,明和8,秋田屋 太右衛門〈大阪〉国文研電子化

傷寒論国字解,古野 了作,明和8,秋田屋 太右衛門〈大阪〉国文研電子化

-

UV

Mirador

傷寒論夜話,原 南陽,弘化3,出雲寺 文二郎〈京都〉ほか国文研電子化

傷寒論夜話,原 南陽,弘化3,出雲寺 文二郎〈京都〉ほか国文研電子化

-

UV

Mirador

傷寒論家説,三宅 春齢,,国文研電子化

傷寒論家説,三宅 春齢,,国文研電子化

-

UV

Mirador

傷寒論弁正,中西 惟忠,寛政2,山本 長兵衛〈京都〉ほか国文研電子化

傷寒論弁正,中西 惟忠,寛政2,山本 長兵衛〈京都〉ほか国文研電子化

-

UV

Mirador

傷寒論弁解,,,国文研電子化

傷寒論弁解,,,国文研電子化

-

UV

Mirador

傷寒論文字攷 傷寒論文字考続,伊藤 子徳,嘉永4,煕煕室〈江戸〉蔵版国文研電子化

傷寒論文字攷 傷寒論文字考続,伊藤 子徳,嘉永4,煕煕室〈江戸〉蔵版国文研電子化

-

UV

Mirador

傷寒論方法瑣弁,岡田 忠 省吾,嘉永2,成美堂〈因州鳥取〉ほか国文研電子化

傷寒論方法瑣弁,岡田 忠 省吾,嘉永2,成美堂〈因州鳥取〉ほか国文研電子化

-

UV

Mirador

傷寒論特解,斉宮 靜斎,寛政1,拙菴〈尾張〉国文研電子化

傷寒論特解,斉宮 靜斎,寛政1,拙菴〈尾張〉国文研電子化

-

UV

Mirador

傷寒論特解,斉宮 靜斎,寛政3,林 権兵衛〈京都〉ほか国文研電子化

傷寒論特解,斉宮 靜斎,寛政3,林 権兵衛〈京都〉ほか国文研電子化

-

UV

Mirador

傷寒論疏義,喜多村 栲窓,嘉永5,学訓堂〈江戸〉国文研電子化

傷寒論疏義,喜多村 栲窓,嘉永5,学訓堂〈江戸〉国文研電子化

-

UV

Mirador

傷寒論私考,平野 君明,文政12,勝村 治右衛〈京都〉国文研電子化

傷寒論私考,平野 君明,文政12,勝村 治右衛〈京都〉国文研電子化

-

UV

Mirador

傷寒論章句,吉益 南涯,文化8,出雲寺 文二郎〈京都〉国文研電子化

傷寒論章句,吉益 南涯,文化8,出雲寺 文二郎〈京都〉国文研電子化

-

UV

Mirador

傷寒論輯義,櫟窓 多紀 元簡,文政5,出雲寺 文治郎,萬笈堂〈京都〉ほか刻成国文研電子化

傷寒論輯義,櫟窓 多紀 元簡,文政5,出雲寺 文治郎,萬笈堂〈京都〉ほか刻成国文研電子化

-

UV

Mirador