2025年度に提出する科研費の実施状況報告書や実績報告書において、「DMPに基づき生み出し公開した研究データ」の情報を報告することが求められています。

(参考)令和7(2025)年度の科学研究費助成事業(科研費)の変更点等について

研究データは研究分野の特性等に基づき、ご自身や共同研究者間で「公開」「共有」「非公開」の判断を行う必要がありますが、今回報告の対象となるのはすでに公開済みのデータとなります。

そのため、

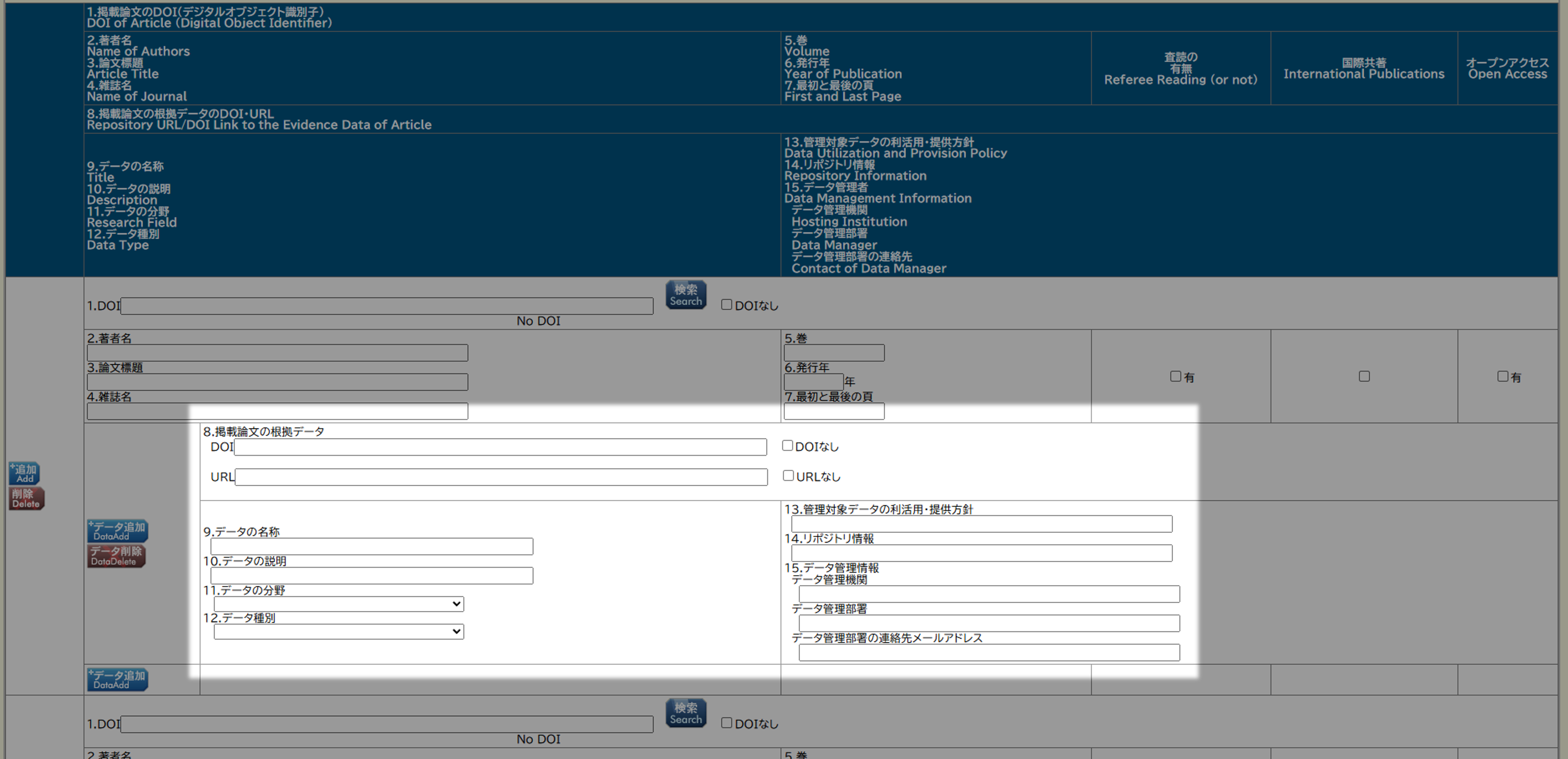

この条件にあてはまる科研費の代表者の方は、科研費電子申請システムの研究発表入力画面で、「掲載論文の根拠データのDOI・URL」といった研究データに関する情報(=メタデータ)を入力することになります。

このページでは、

について説明します。

報告の対象となるデータは、以下の条件すべてにあてはまるものです。

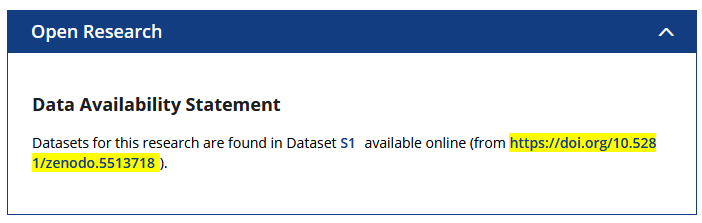

たとえば、論文投稿時、「Data Availability Statement」といった項目に記載した研究データが該当します。

Data Availability Statementに記載した研究データの例)https://doi.org/10.1029/2021GL096260

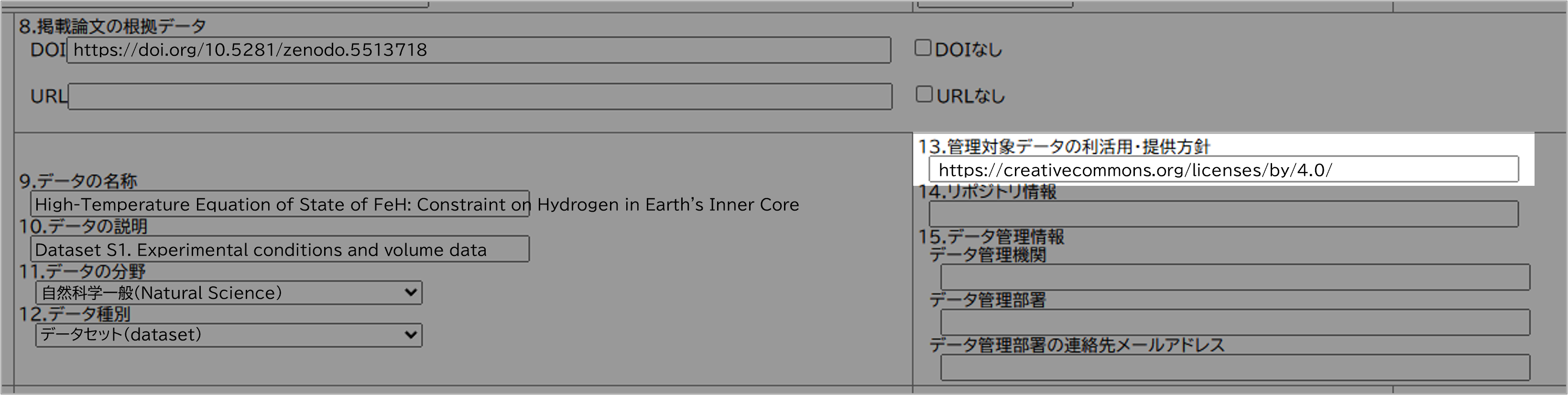

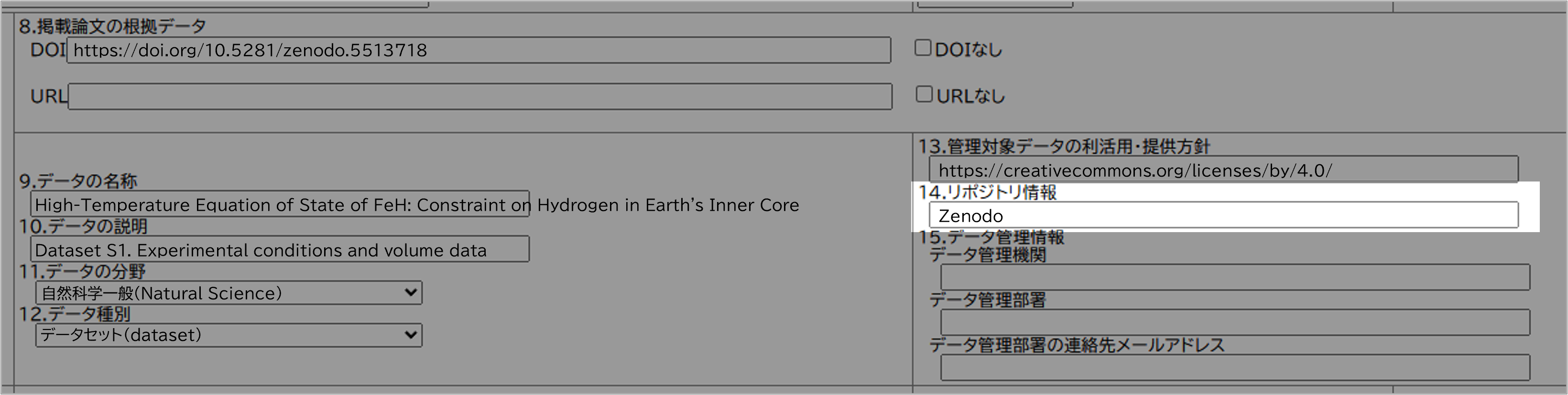

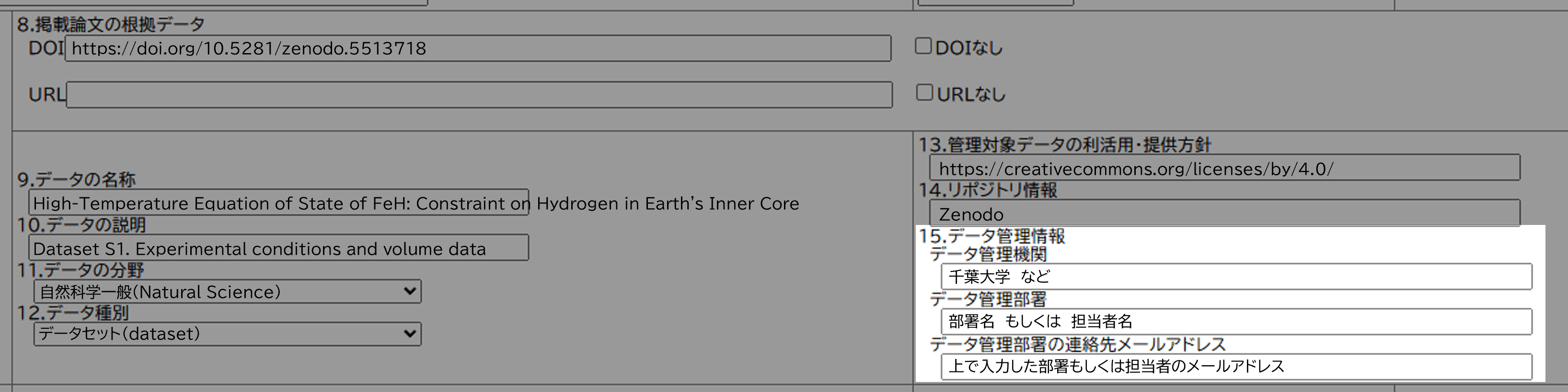

ここでは、各入力項目について具体的にどういったことを記入すればよいかを説明します。

前提として、当該研究データを公開しているWebサイトやプラットフォームに公開したときの情報を元に入力をします。

併せて、日本学術振興会が公開している「別紙3 研究データの管理・利活用について」もご確認ください。

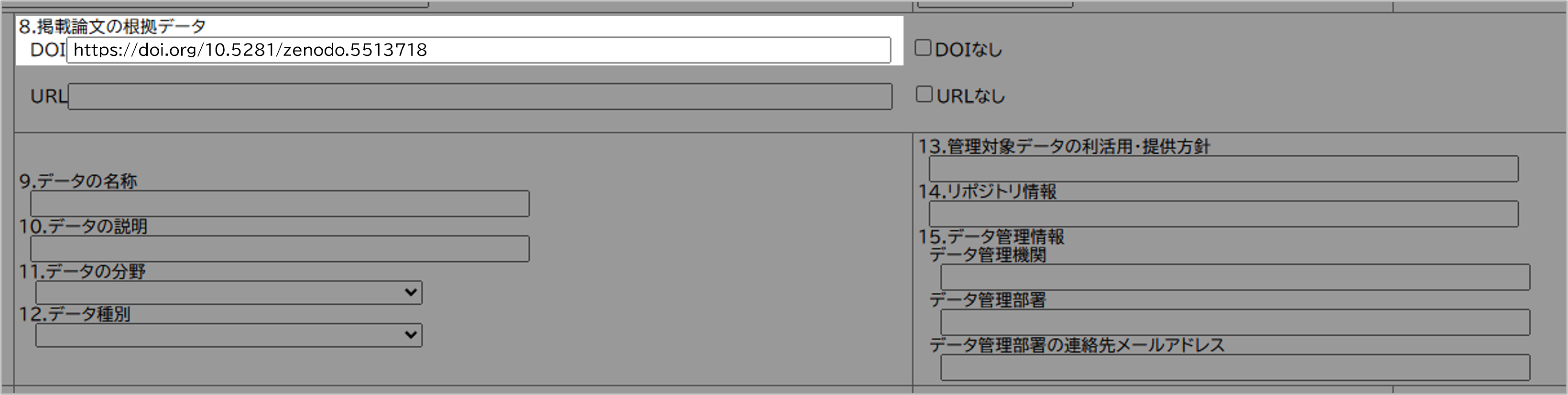

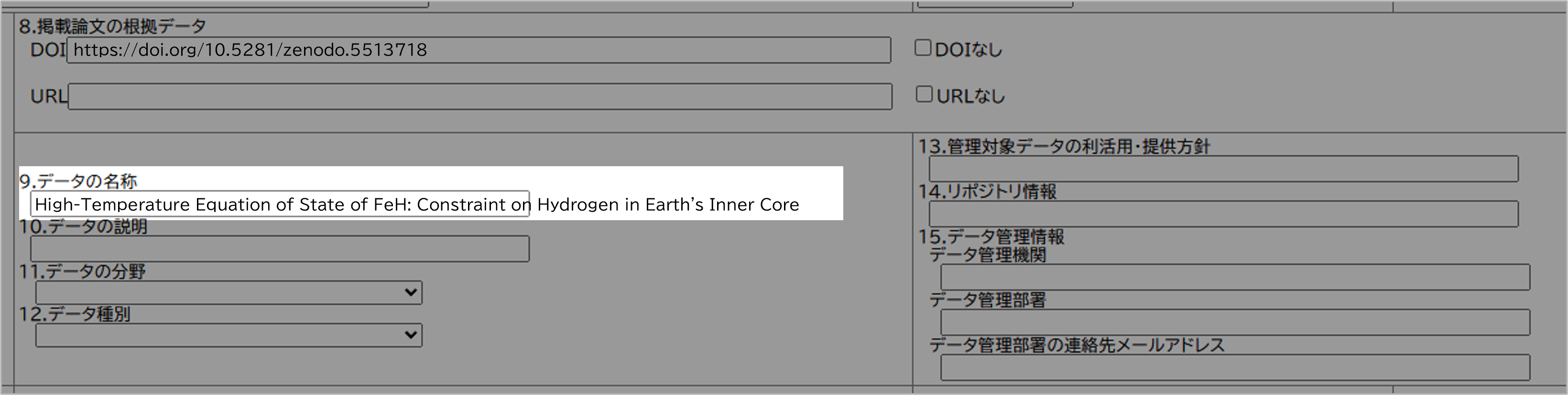

DOIとは、「10.XXXXX/XXXXX」(例:10.5281/zenodo.5513718)で表されるIDのことです。

DOIの前に「https://doi.org/」をつけることで、当該研究データにアクセスできます(例:https://doi.org/10.5281/zenodo.5513718)。

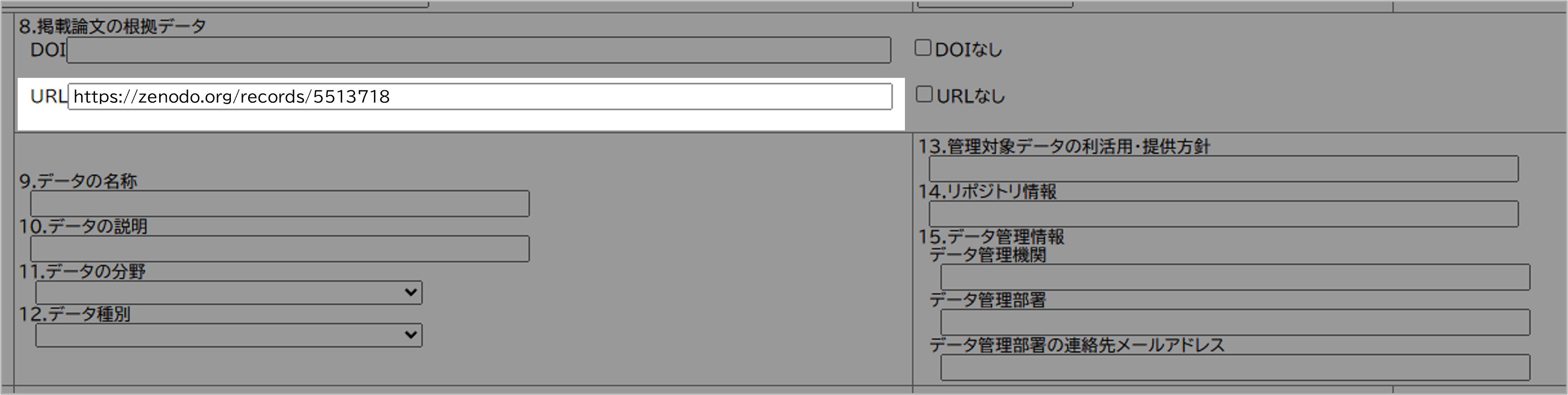

当該研究データにDOIが付与されている場合は、DOIを記入し、なければURLを記入します。

DOIの場合

URLの場合

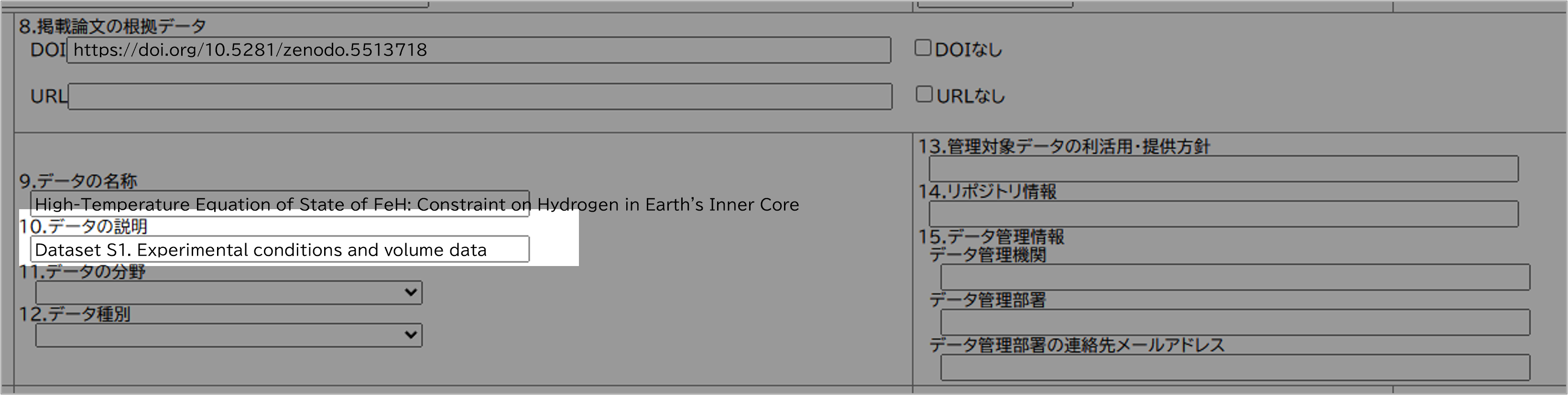

公開したときの情報を元に転記します。なければ任意につけてください。

公開したときの情報を元に転記します。なければ任意に記載してください。

同分野の方に使ってほしい場合は同分野の方が読んでわかる内容に、民間企業などにも使ってほしい場合は一般の方が読んでもわかる内容にすることをお勧めします。

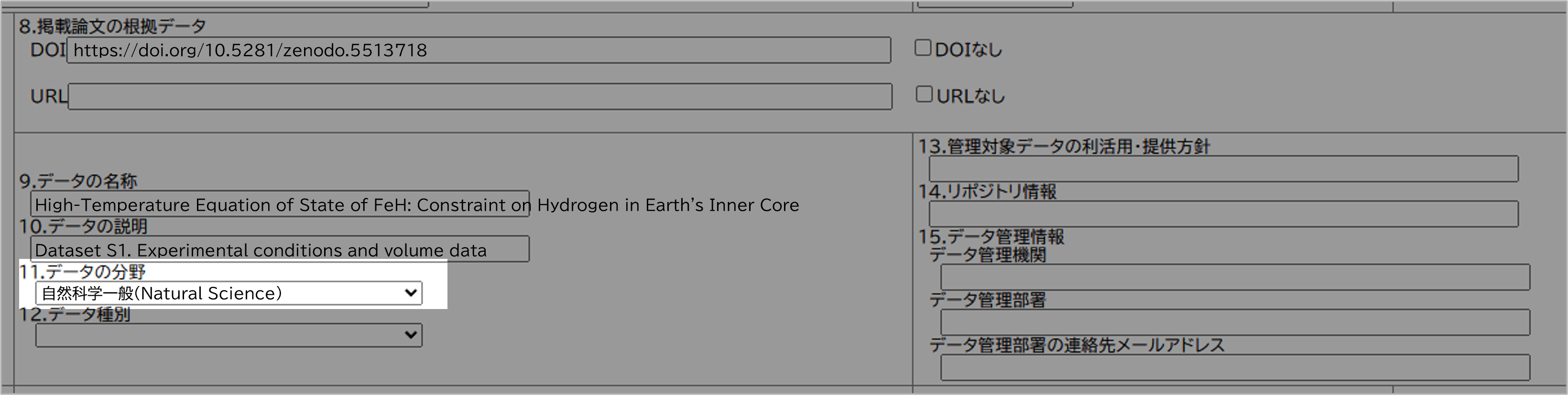

e-Radの研究分野からご自身の分野をプルダウンで選びます。

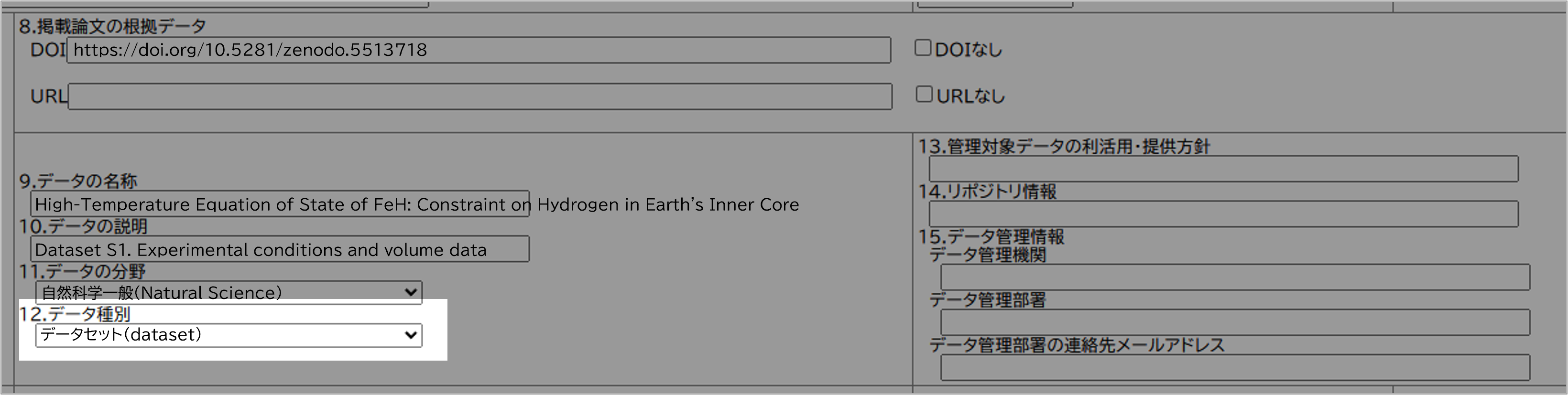

プルダウンで選択ができます。

基本は、「データセット dataset」を選択します。

より詳細な種別を入力したい場合は、JPCOARスキーマガイドライン資源タイプ別語彙集V2.0のDatasetの項に各選択肢の定義が記載されていますので、こちらを確認しながら選択してください。

公開したときに設定した条件を入力します。

もしも入力時点で条件を設定していなかった場合は、RDUF『研究データの公開・利用条件指定ガイドライン』を確認しながら、共同研究者等と話し合って決めてください。

おおよそ以下の3パターンになります。

画像の例は、パターン2の例です。

現在公開しているWebサイトやプラットフォームの名称などを入力します。

当該データの管理者の情報を入力します。

※入力したメールアドレスは、迷惑メール防止のためKAKENやCiNii Researchへの連携の際に@を自動変換した上で公開する等の対応を行う予定となっています。