- 「研究データ」とは何か

- 「研究データ」の重要性

目次

1. はじめに

みなさんが卒業研究や修士論文執筆のための研究をする過程では、さまざまな「情報」や「記録」を取り扱うと思います。

たとえば、簡単なスケッチやアイデアノートなどの研究メモ、実験ノートやフィールドノートなどの日誌類、標本(サンプル)、建築や美術関係の制作物、インタビューの録音、グループインタビューの様子を記録した録画、植物や生物の写真、アンケート調査の回答、文書ファイルやスプレッドシートなどです。

以下のように、それぞれの「情報」や「記録」に含まれる、あるいはそこから導き出される、個別のデータを考えてみてください。

- 研究メモ...文字データ、画像データ

- 標本...サイズ、色や採取時の温湿度などの数値データ

- 日誌類...日付、時間などの数値データ、テキスト(文字)データ

- 録音...音声データ

- 録画...動画データ

- 写真...画像データ

これらは、研究において重要な根拠となるデータを含んでいます。

こうした様々な「情報」や「記録」は「研究データ」となり得ます。

2. 研究データの一般的な定義

先ほど挙げた研究データの例は多岐にわたっていて、違和感をもつ方もいるかもしれません。

まず、専門機関による定義を確認してみましょう。日本と海外で研究データの公開・共有に取り組む機関での定義、そして研究分野の例として医学での定義を紹介します。

オープンアクセスリポジトリ推進協会(JPCOAR; Japan Consortium for Open Access Repository)の定義

研究データとは研究の過程で、あるいは研究の結果として収集・生成される情報である。仮説を検証するために使用されたり、結論を導くための根拠となる。また、後に研究結果が正しいかどうか確認するために使用されることもある。 電子的なデータのみ研究データと定義することも、紙ベースの情報も研究データに含める場合もある。 研究データのとる形式はテキストや3Dモデルなど様々であり、記録されるものも研究ノートや写真、音声テープなど多岐にわたる。

JPCOAR. (2017). RDMトレーニングツール. https://jpcoar.repo.nii.ac.jp/records/34 (accessed 2025-03-03)

科学技術データ委員会(CODATA; Committee on Data for Science and Technology)の定義

研究者によって収集された世界に関する、事実、測定値、記録、記録物、または観察結果で、まだ処理/解釈/分析されていないもの。データは、文書、メモ、数値、記号、テキスト、画像、フィルム、ビデオ、音声記録、絵画の複製、図面、デザインまたはその他のグラフィカルな表現、手順書、フォーム、図表、ワークフローチャート、機器の説明、データファイル、データ処理のアルゴリズム、または統計記録の形をとる、あらゆる形式または媒体である可能性がある。

CODATA RDM Terminology Working Group. (2024). CODATA RDM Terminology (2023 version): overview (Version 2023). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.10626170 (accessed 2025-03-03)

アメリカ国立衛生研究所(NIH; National Institutes of Health)の定義

「データ」という用語には明確な定義がなく、研究者の研究分野などの文脈によって異なる解釈が可能である。データの例としては、数値の表、インタビューの書き起こし、調査結果、画像、ビデオまたは音声記録、ゲノムデータなどがある。NIHのデータ管理および共有ポリシーは、データを「学術出版物の根拠として使用されているかどうかにかかわらず、研究成果を検証し再現するのに十分な品質だと科学界で一般に受け入れられている、記録された事実に関する資料」と定義している。血液サンプルや実験ノートの観察結果はデータと見なされる場合があるが、NIHのポリシーではこれらを明確に除外しており、文脈に応じて科学データの具体的な定義が異なる可能性があることを強調している。

National Institutes of Health. Data Glossary. https://www.nnlm.gov/guides/data-glossary/data (accessed 2025-03-03)

このように、研究データが何なのか、具体的に指すもの、種類や量は研究分野や手法によって異なり、明確な定義が難しいことがわかります。しかし、研究データは成果の裏付けとなる基礎であり、またそれ自体が研究成果の一部としても重要であることは、共通しています。

「国立大学法人千葉大学 研究データポリシー」の定義

千葉大学の研究データに関する研究データポリシーでは、研究データの定義を「本学研究者が研究活動の過程で収集又は生成した情報を指し、デジタル・非デジタルを問わない」としています。

なお、「国立大学法人千葉大学研究データポリシー」とその解説には、千葉大学が国際情勢を踏まえてどのように研究を推進するのか、また、研究データの公開、共有や適切な管理を行うための基礎的な情報、大学の行う支援などが書かれています。

これから研究を行う千葉大学の学生のみなさんは、ぜひお読みください。

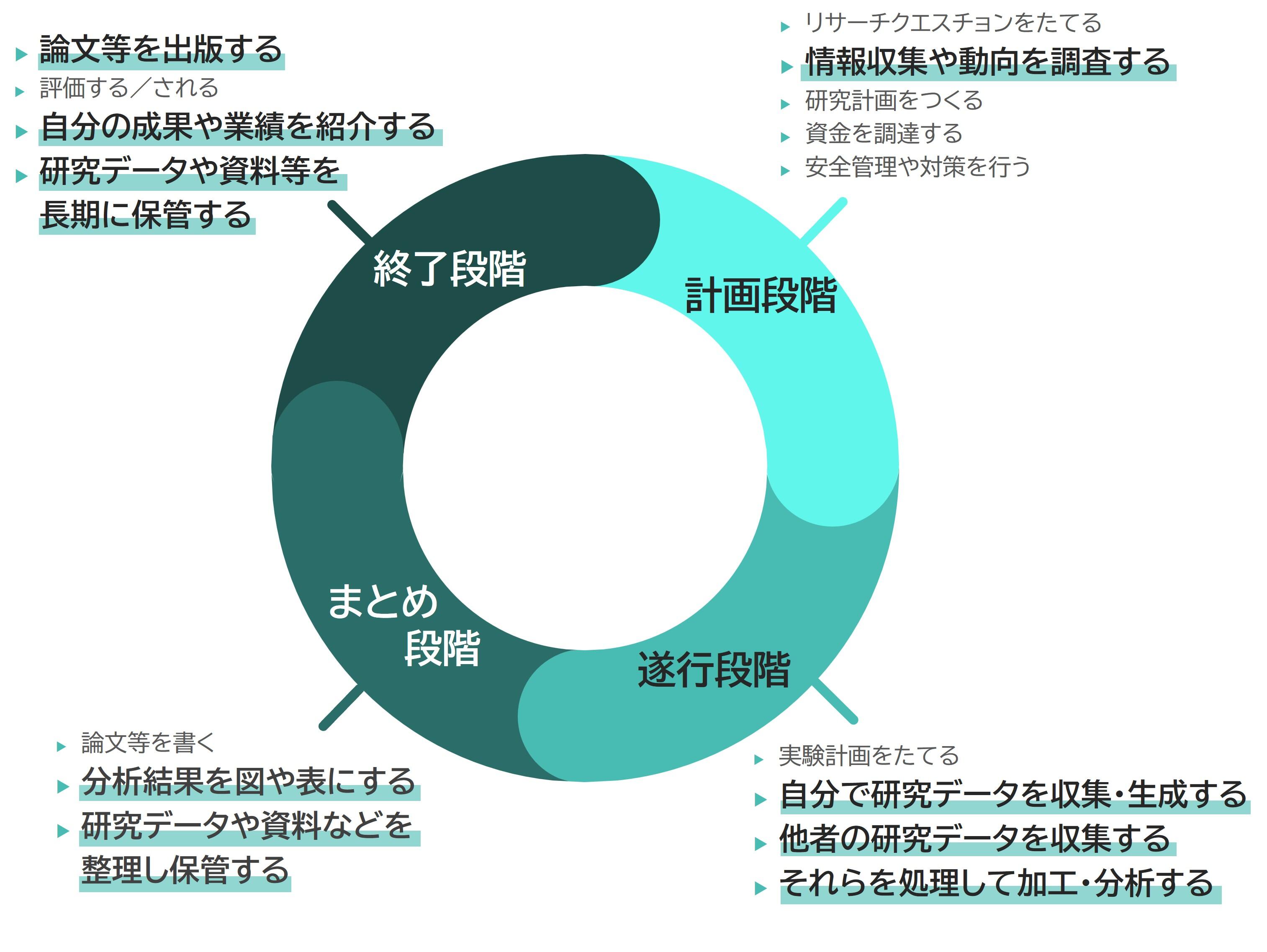

3. 研究の進展と研究データ

次に、研究と研究データの関係を考えてみましょう。

研究の計画段階にすること

この段階では、以下のような行為が想定されます。

- リサーチクエスチョンをたてる

- 情報収集や動向を調査する

- 研究計画をつくる

- 資金を調達する

- 安全管理や対策を行う

など

この段階における研究データに関連する活動には、「情報収集や動向を調査する」が考えられます。

先行研究や動向を調査する際、先行研究で用いられた研究データが公開されていれば、その研究データを入手して実際に確認するかもしれません。

研究の遂行段階に関すること

この段階では、以下のような行為が想定されます。

- 実験計画をたてる

- 自分で研究データを収集・生成する

- 他者の研究データを収集する

- それらを処理して加工・分析する

など

この段階における研究データに関連する活動には、「自分で研究データを収集・生成する」「他者の研究データを収集する」「それらを処理して加工・分析する」が考えられます。

みなさんは機器により計測や観測をしたり、フィールドワーク等によって自分で研究データを集めたり生み出したりするかもしれません。また、同じ研究室の先輩や、既に公開されている第三者のデータを使うこともあるでしょう。

たとえば、自分でインタビューをした場合、音声や文字起こししたテキストデータというかたちで研究データを収集・生成します。続いて、その個人情報を記号化した研究データを使って、ソフトウェアで分析するかもしれません。

研究のまとめ段階に関すること

この段階では、以下のような行為が想定されます。

- 論文等を書く

- 分析結果を図や表にする

- 研究データや資料などを整理し保管する

など

この段階における研究データに関連する活動には、「分析結果を図や表にする」「研究データや資料等を整理し保管する」が考えられます。

成果をまとめるとき、収集・生成して分析した結果の研究データをさらに加工して、論文発表や口頭発表をするためのかたちに変えていきます。

たとえば、分析ソフトウェアで分析し、そのまま表やグラフを作ることも、表計算ソフトウェア等で作ることもあるでしょう。それぞれの段階で研究データのバージョンが異なりますので、ファイルやフォルダを整理して保管しておきます。

研究の終了段階に関すること

この段階では、以下のような行為が想定されます。

- 論文等を出版する

- 評価する/される

- 自分の成果や業績を紹介する

- 研究データや資料等を長期に保管する

など

この段階における研究データに関連する活動には、「論文等を出版する」「自分の成果や業績を紹介する」「研究データや資料等を長期に保管する」が考えられます。

みなさんの将来のキャリアにおいて、論文の査読や出版をする際に、その根拠として研究データを求められたり、公開したりすることがあるかもしれません。

また、研究データや用いた資料等は研究公正の観点からも成果公開後10年間は保管しなければなりません。そのため、バックアップをとり、長期かつ安全な保管方法をとるよう留意が必要です。

このように、はじめに取得・収集した研究データから論文に掲載するグラフにいたるまで、研究の過程によって研究データのかたち、つまりバージョン、ファイル形式や見た目も変わっていきます。

これらの過程において、どの研究データをどの程度残すかを決めたり、保管ルールを確認したり、バックアップをしたり、長期間保管するためのストレージを準備したりすることも重要です。データの保存・管理については次のような記事もありますので、ぜひご覧ください。

4. まとめ

「研究データ」は研究分野や研究の段階、文脈によって異なります。研究を行う際には、ご自身の専門とする研究分野で扱う研究データの種類や特徴、適切な取り扱い、研究室の慣習などをよく知っておくことが重要です。

研究データは、研究活動のすべての過程で重要な役割を果たします。研究データの取り扱いを考えることは、研究と研究成果の発展を考えることにも繋がります。日頃から意識するとともに、研究データの取り扱いについて疑問があるときは、教員や研究室のメンバーに相談することも大切です。

研究活動を行うときには、研究データの取り扱いについても意識してみましょう。